I Polmoni e Rimedi Naturali

Secondo la Naturopatia, quali sono i rimedi naturali, le cure naturali e lo stile di vita più sano per i polmoni? Leggi tutte le informazioni raccolte in questa sezione a cura di Simona Vignali, Naturopata, sui polmoni, e i relativi disturbi come polmonite e debolezza polmonare, secondo la visione della Naturopatia.

- Descrizione

- Naturopatia

- Psicosomatica

- Sintomi

- Rimedi Naturali

- Alimenti

- Approfondimento

Polmoni e rimedi naturali in Naturopatia

Fisiologia dei polmoni

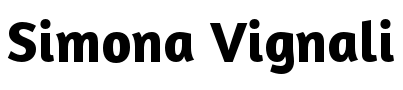

Fisiologia dei polmoniI polmoni sono un organo doppio adibito alla respirazione, sono due e si trovano nella cavità toracica ai lati del cuore. Si espandono e si rilassano seguendo i movimenti della gabbia toracica e del diaframma. Il polmone destro pesa circa 600 grammi ed è formato da tre lobi (superiore, medio ed inferiore), mentre quello sinistro è meno voluminoso, pesa 500 grammi circa e ne possiede soltanto due, uno superiore e uno inferiore. I polmoni sono costituiti da un tessuto spugnoso ed elastico per adattarsi alle variazioni di volume date dai movimenti respiratori. All’interno dei polmoni si trovano numerose ramificazioni e vescicole di tessuti specifici, necessari alla respirazione e allo scambio gassoso. Per avere un'idea della complessità di queste diramazioni, basti pensare che ciascun polmone ne contiene all'incirca 150-200 milioni e nel lsuo insieme la superficie interna raggiunge un'enorme estensione pari a una pizza di circa 75 m2, cioè circa 40 volte la superficie esterna del corpo.

Visione naturopatica dei polmoni

I disturbi alle vie respiratorie possono derivare direttamente dai polmoni, ma anche indirettamente dall’apparato circolatorio, digestivo e dagli organi preposti all'eliminazione, perché i polmoni partecipano al processo di rimozione delle scorie insieme a intestino, reni e pelle. Se uno di questi rallenta le sue funzioni, gli altri sistemi si sovraccaricano e nel caso dei polmoni, per esempio, si riempiono di muco.

Consigli di naturopatia

Il sistema respiratorio è sottoposto a stress continui come il fumo, lo smog, l’invecchiamento che per i polmoni inizia dopo i 30 anni. Ecco alcuni consigli per per assicurare il giusto passaggio dei gas e ottenere una ossigenazione corretta. Evitare il fumo attivo o passivo che sia. Proteggersi dallo smog. Effettuare lavaggi nasali con acqua fisiologica almeno 1 volte al giorno. Praticare per 30 minuti al giorno attività fisica aerobica moderata ma costante, come corsa, camminata, cyclette. Purificare sempre l’ambiente in cui si soggiorna, cambiando l’aria di tanto in tanto e diffondendo oli essenziali di pino ed eucalipto con un vaporizzatore. Utilizzare sciroppi a base di erbe emollienti per liberare la mucosa respiratoria dalle sostanze nocive con cui viene a contatto.

Interpretazione psicosomatica dei polmoni

Chi presenta disturbi ai polmoni, forse manifesta l’incapacità di esprimere le emozioni come il pianto o il dolore. I polmoni sono collegati all’aria, quindi al desiderio di vivere, e vengono indeboliti dal disagio del vivere: tristezza, disperazione, scoraggiamento. Spesso ci si sente soffocati da qualcosa o qualcuno che impedisce di vivere la vita che si desidera. Si ha l’impressione di non avere più spazio vitale dove vivere, in particolare quando una situazione non sembra avere sbocchi. La persona però ha paura che qualcosa di vecchio muoia e non riesce a passare a qualcosa di nuovo. Si mette in una situazione dove l’esterno risulta sempre soffocante.

Sintomi dei disturbi dei polmoni

Difficoltà respiratorie, stanchezza, pallore, tosse, dolore al torace, febbre, eccesso di catarro, sangue nello sputo.

Eucalipto: alleato dei polmoni

L’eucalipto è un albero sempreverde di origine australiana. Le foglie contengono un olio essenziale ricco in eucaliptolo, terpeni, aldeidi, polifenoli, flavonoidi e tannini. Grazie a questi principi attivi, l’eucalipto ha proprietà balsamiche, fluidificanti, febbrifughe ed espettoranti. È particolarmente indicato per i catarri bronchiali e per l’asma ed è una delle piante più benefiche per la cura delle malattie delle vie respiratorie. Inoltre contiene antiossidanti, rinforza il sistema immunitario, sostenendo l’organismo durante le affezioni respiratorie debilitanti. Si può utilizzare sotto forma di olio essenziale, anche diffuso nell’ambiente, per purificare l’aria, preservare la salute e favorire la guarigione. Inoltre l’olio essenziale è decongestionante, antisettico e tonificante.

Verbasco: antinfiammatorio ed espettorante

Il verbasco, o “tasso barbasso”, è una pianta molto comune originaria dell’Europa e dell’Asia. Questa pianta è ricca di flavonoidi che hanno un’azione anticancerogena e antinfiammatoria. Inoltre rafforzano l’azione della vitamina C. Nel verbasco sono presenti le saponine, delle sostanze il cui nome deriva dal fatto che formano una schiuma a contatto con l’acqua. Le saponine hanno un’azione fluidificante del muco. Inoltre nella pianta si trovano iridoidi, sostanze con azione antinfiammatoria, acidi fenolici e olio essenziale. Sia i fiori che le foglie vengono utilizzati per fare un estratto di erbe che rinforza i polmoni. Il verbasco si può assumere anche sotto forma di tisana per beneficiare della sua azione emolliente, calmante ed espettorante.

Le proprietà della menta piperita

La menta piperita è una pianta perenne e molto resistente, conosciuta da tutti e molto apprezzata in cucina. Contiene mentolo, una sostanza lenitiva che è in grado di rilassare la muscolatura liscia del tratto respiratorio e migliorare la respirazione. I principi attivi presenti conferiscono alla menta proprietà cicatrizzanti. Nella menta si trovano anche vitamina C, sostanze antibiotiche, limonene e isovalerianato. Con la menta si possono preparare delle benefiche tisane o utilizzarla sotto forma di olio essenziale.

Radice di liquirizia

La radice di liquirizia è conosciuta per ridurre le infiammazioni delle mucose della gola e dei polmoni. Inoltre rinforza il sistema immunitario. La glicirizzina, uno dei componenti della liquirizia, riduce alcune infezioni, tra cui quelle dell’apparato respiratorio mentre la presenza di saponine favorisce l’espettorazione. Il consumo di radice di liquirizia sembra lenire gli spasmi bronchiali e arrestare l’azione dei radicali liberi, responsabili dell’infiammazione.

Tussilagine: efficace contro tosse e asma

Questa pianta era conosciuta già nell’antichità perché benefica contro la tosse secca e l’asma. La pianta deve il nome di “tussilago” alla sua proprietà terapeutica di sedare la tosse. Infatti ha un’azione espettorante, emolliente e antinfiammatoria. È indicata contro tutte le forme di irritazione delle vie respiratorie, quindi anche per bronchite e pleurite.

I suggerimenti mirati di un professionista

Se vuoi comprendere quali siano i migliori rimedi naturali per prevenire o curare i disturbi polmonari, ti invito a contattarmi dal form di questa pagina per una consulenza di naturopatia on-line oppure in studio. Ti risponderò quanto prima.

L’importanza dell’alimentazione per la salute dei polmoni

Tutti sanno che il fumo non è benefico per i polmoni così come l’inquinamento e le diverse sostanze chimiche respirate. Ma forse non si dà la giusta importanza all’alimentazione che ha altrettanta influenza sulla salute di questi due organi respiratori.

La produzione di muco dipende anche dal cibo

Il consumo continuo di molti alimenti produce muco, soprattutto i latticini, i cibi raffinati e i cibi acidificanti. Questo eccesso di muco intasa le vie respiratorie e spesso vanifica tutti gli sforzi perpetrati per far ritornare i polmoni alla loro corretta funzionalità. Quindi evitare i cibi raffinati, il latte e i formaggi e orientarsi verso un’alimentazione naturale, integrale e vegetale. Allora, quali alimenti scegliere? Ci sono cibi particolarmente indicati come lo zenzero, la cipolla, l’aglio, il rafano, il coriandolo che consigliamo di consumare quotidianamente per preservare il benessere degli organi respiratori più importanti.

I cibi ricchi di carotenoidi aiutano i polmoni

I carotenoidi sono dei pigmenti che colorano di arancione molti vegetali. Hanno proprietà antiossidanti e sembra anche che riescano a combattere il cancro ai polmoni. Si trovano nella frutta e nella verdura di color arancio ma anche in quelle rosse. Questo pigmento viene convertito in vitamina A e può ridurre gli attacchi di asma. Il succo di carota, ad esempio, è molto utile per alcalinizzare la circolazione e aiutare l’attività polmonare.

I cibi ricchi di Omega 3

Si sente molto parlare dell’importanza di un apporto adeguato di Omega 3 attraverso l’alimentazione. Come aiuto per i polmoni, questi acidi grassi sono fondamentali per prevenire l’asma. Si trovano naturalmente nelle noci, nell’olio e nei semi di lino, nell’olio di soia. Ci si può abituare gradualmente a consumare questi alimenti, introducendoli quotidianamente nella dieta.

Le noci brasiliane per ripulire i polmoni

Le noci brasiliane sono un valido rimedio per ripulire i polmoni dalle scorie tossiche (si pensi al catrame proveniente dal fumo o a altre sostanze chimiche). Contengono selenio che è un antiossidante molto potente e ne contengono una grande quantità. Inoltre sono un’ottima fonte di vitamina E, vitamine del gruppo B e diversi minerali. I fumatori incalliti possono trarre enormi benefici dal consumo di queste noci.

Pistacchi

I pistacchi sono dei frutti versatili e molto utilizzati in cucina, in pasticceria e per accompagnare gli aperitivi. Oltre a questo hanno ottime qualità terapeutiche. Infatti contengono un particolar tipo di vitamina E, noto come gamma-tocoferolo, che è in grado di prevenire alcuni tumori, compreso il cancro ai polmoni.

Lo zenzero e le sue virtù terapeutiche

Ci vorrebbero pagine intere per elencare le proprietà di questa spezia ma adesso ci occuperemo della sua capacità di prendersi cura della salute del sistema respiratorio. Questa eccellente radice medicinale è in grado di eliminare il muco, l’espettorato, presente nei polmoni. Apre i bronchi e ne permette la fuoriuscita. Lo zenzero risulta molto utile per i fumatori, intervenendo anche sulla tosse ma possono trarne beneficio tutti. Ha un’azione antibatterica, antisettica e antinfiammatoria. È il suo sapore molto forte e piccante a stimolare i polmoni; questa reazione è dovuta alla presenza di particolari oli essenziali in grado di curare anche afonie e mal di gola.

Un’altra spezia benefica: la curcuma

Ancora dall’Oriente e dalla tradizione ayurvedica arriva una spezia antiossidante e antinfiammatoria: la curcuma. La curcumina in essa contenuta riduce lo stress infiammatorio e ossidativo dei polmoni. È indicata per curare le affezioni respiratorie e patologie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Nella curcuma sono anche contenuti corticosteroidi, che riescono a ridurre le infezioni e pulire i polmoni. Invece la presenza di polifenoli permette di arrestare la crescita dei radicali liberi.

I consigli del naturopata

Se desideri scoprire quali possano essere i migliori alimenti per prevenire o curare i tuoi disturbi polmonari, ti invito a contattarmi dal form di questa pagina per una consulenza di naturopatia on-line oppure in studio. Ti risponderò quanto prima.

Ormai tutti sanno quanto sia deleterio il fumo per la salute dei polmoni, quindi andrebbe evitato o eliminato, soprattutto nel caso siano presenti i primi sintomi di affezione polmonare.

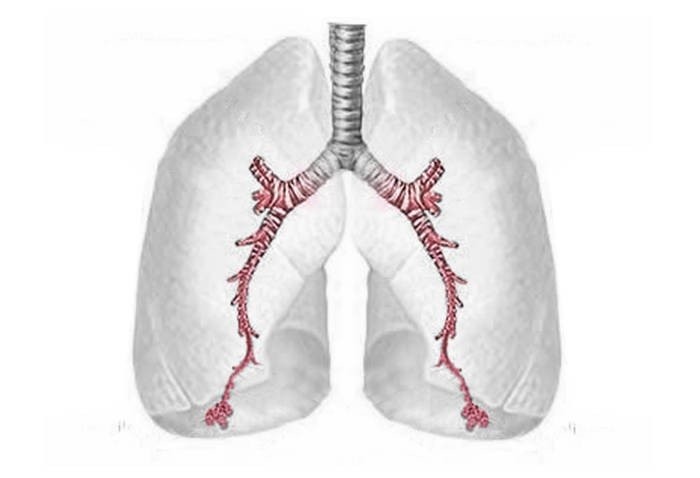

La respirazione

Una respirazione completa, che permetta di scaricare completamente l’anidride carbonica, è molto d’aiuto e non va sottovalutata se si desidera salvaguardare la corretta funzionalità di questi organi. L’attività fisica costante aiuta a sviluppare una corretta e ampia respirazione.

Aria di casa

Anche molti prodotti chimici utilizzati in casa sovraccaricano il lavoro dei polmoni. Ad esempio molti deodoranti chimici contengono sostanze molto irritanti per le ciglia bronchiali. Sarebbe opportuno ridurne il consumo, optando per prodotti più naturali. In ogni caso in natura esistono rimedi non invasivi ed efficaci che possono essere utilizzati per curare i disturbi polmonari.

Abbi cura di te

Desideri potenziale la salute di questo tuo importante organo? Ti consiglio un approccio naturopatico, globale e personalizzato. Non accontentarti mai del fai da te o di consigli corretti ma pur sempre generici. Ognuno di noi è diverso. Scrivimi con una richiesta di consulenza, a distanza tramite e-mail, oppure di persona nel mio studio.

Affidarsi ai consigli di un esperto

Se hai la necessità di conoscere in modo più approfondito quali possono essere i rimedi naturali più adeguati al tuo caso, ti invito a contattarmi dal form di questa pagina per una domanda, o una consulenza di naturopatia on-line oppure in studio. Ti risponderò quanto prima.

Disturbi comuni dei polmoni

- Tubercolosi

- Polmonite

- Broncopolmonite

- Pleurite

- Enfisema

- Embolo polmonare

- Pneumotorace

- Versamento pleurico

- Fibrosi polmonare

- legionellosi

- Silicosi

- Ipertensione polmonare

- Gasping

- Alveolite

- Asbestosi

- Aspergillosi

- Edema polmonare

- Granulomatosi di Wegener

- Ascesso polmonare

-

Tubercolosi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la tubercolosi

La tubercolosi (oppure tisi o poriformalicosi, in sigla TBC), è una malattia infettiva causata da vari micobatteri, soprattutto dal Mycobacterium tuberculosis, chiamato anche Bacillo di Koch.

La tubercolosi attacca generalmente i polmoni, ma anche altre parti del corpo.

Si trasmette per via orale-aerea attraverso le piccolissime goccioline di saliva emesse tramite saliva, starnuto o colpo di tosse. La maggior parte delle infezioni sono asintomatiche, cioè si ha un'infezione latente senza altri disturbi. Il sistema immunitario, infatti, può far fronte all'infezione e il batterio può rimanere quiescente per anni, pronto a sviluppare la malattia al primo abbassamento delle difese.

Più o meno un'infezione latente su dieci progredisce in malattia attiva, che, se non trattata, uccide più del 50% delle persone infette.

Cause della tubercolosi

La tubercolosi è causata da un'infezione virale ad opera di vari micobatteri, soprattutto Mycobacterium tuberculosis, chiamato anche Bacillo di Koch.

La tubercolosi attacca generalmente i polmoni, ma anche altre parti del corpo.

Sintomi della tubercolosi

I sintomi classici della tubercolosi sono una tosse cronica con espettorato striato di sangue, febbre non molto elevata, sudorazione notturna e perdita di peso.

L'infezione di altri organi provoca una vasta gamma di sintomi.

Il trattamento non è semplice, richiede l'assunzione di antibiotici multipli per lungo tempo, ma la resistenza agli antibiotici è un problema crescente nell'affrontare la malattia. La prevenzione si basa su programmi di screening e di vaccinazione con il bacillo di Calmette-Guérin (vaccino utilizzato contro la tubercolosi).

La popolazione dei paesi in via di sviluppo, contrae la tubercolosi più facilmente, poiché hanno spesso un sistema immunitario più indebolito per gli alti tassi di AIDS.

Infatti la distribuzione della tubercolosi non è uniforme dappertutto nel mondo.

Circa l'80% della popolazione asiatica e africana risulta positiva ai test della tubercolina, mentre solo il 5-10% della popolazione degli Stati Uniti ne è colpita.

-

Polmonite

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la polmonite

La polmonite è una malattia di polmoni e sistema respiratorio in cui gli alveoli polmonari subiscono un'infiammazione, riempiendosi di liquido, che ostacola la funzione respiratoria.

L'unica terapia efficace sono gli antibiotici (sostanze di origine naturale prodotte da un microrganismo, capaci di ucciderne un altro).

La polmonite è una malattia molto comune. Tuttora è spesso causa finale di morte per malati già debilitati, molto anziani o già colpiti da altre malattie croniche (polmoniti opportuniste).

Viene diagnosticata esaminando una radiografia del torace e l'espettorato (catarro) del paziente.

Esistono diversi modi di classificazione delle polmoniti; per prima cosa è possibile dividerle prendendo in considerazione le caratteristiche eziologiche (le cause):

- polmonite batterica (causata da batteri)

- polmonite virale (causata da virus)

- polmonite protozoaria (causata da esseri protozoi)

- polmonite elmintica (causata da vermi intestinali)

Si possono dividere anche in base a criteri anatomo-patologici:

- polmonite interstiziale (nel tessuto interstiziale del polmone)

- polmonite alveolare (negli alveoli polmonari)

- polmonite alveolo-interstiziale (entrambi i precedenti)

- polmonite necrotizzante (può verificarsi quando un individuo aspira, o inala, materiale estraneo nella sua polmoni. E' una forma molto grave di polmonite)

Cause della polmonite

La causa più comune di polmonite negli adulti è un batterio chiamato Streptococcus pneumoniae. Più raramente la polmonite può insorgere a causa di virus, funghi o parassiti; può essere causata anche da alcune sostanze tossiche o da danni meccanici al polmone. Infatti esistono più di 50 forme di polmonite.

Altri fattori di rischio

Tra i soggetti a rischio troviamo:

- Le persone affette da immunodeficienze, come l’AIDS.

- Le persone con malattie croniche, come le malattie cardiovascolari, il diabete o l’enfisema.

- Chi fa uso eccessivo di alcol, droghe e fumo.

- I soggetti esposti a esalazioni tossiche e a sostanze inquinanti.

Sintomi della polmonite

I sintomi della polmonite variano in base all’età della persona e alla causa della patologie. In linea di massima quasi tutti i soggetti affetti manifestano inizialmente raffreddore, seguito da febbre elevata con brividi, difficoltà nella respirazione, tosse con dolore toracico acuto e asma. Tra i sintomi meno frequenti si riscontrano: perdita dell’appetito; dolore addominale; spossatezza e vomito.

-

Broncopolmonite

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la broncopolmonite

La broncopolmonite è un'infiammazione dei bronchi e degli alveoli polmonari, colpiti da virus e batteri, che si insediano nei polmoni.

La broncopolmonite è una malattia contagiosa. Si manifesta soprattutto fra i bambini sia perché non hanno sviluppato completamente le difese immunitarie sia perché sono a contatto diretto e costante con altri bambini, nelle scuole, negli asili,nelle palestre.

La broncopolmonite (o polmonite lobulare), è uno dei due tipi di polmonite batterica classificati per la presenza di masse corpose.

Nella polmonite batterica, l'invasione del batterio nel parenchima polmonare (tessuto proprio dei polmoni, distinguendolo in tal modo dal tessuto connettivo di sostegno, che viene definito stroma) produce una risposta infiammatoria. Questa risposta porta al riempimento delle cavità alveolari di essudato (liquido infiammatorio extravascolare).

Il riempimento delle cavità alveolari da parte dell'essudato è chiamato consolidamento.

Nella broncopolmonite, o polmonite lobulare, ci sono focolai di infezione multipli o isolati e

consolidamenti acuti che affliggono uno o più lobi polmonari.Sebbene la polmonite lobulare sia il classico esempio di polmonite batterica, nella pratica clinica è difficile da riconoscersi, perché le caratteristiche spesso si sovrappongono a quelle della polmonite lobare.

La broncopolmonite (lobulare) spesso evolve in un'infezione più estesa, portando ad una polmonite lobare.

Lo stesso microrganismo può causare un tipo di polmonite in una persona, e un altro tipo in un altro soggetto.

Le infiammazioni, focolai, possono essere di due tipi:

- Focolai multipli di consolidamento presenti nei lobi basali, spesso bilaterali. Queste lesioni (diametro 2-4 cm.), hanno un aspetto asciutto, color giallo-grigio, spesso situati intorno ad un bronchiolo, tendono spesso ad aggregarsi, specie nei bambini.

- Focolaio infiammatorio è situato al contorno di un bronchiolo con una bronchiolite acuta (essudato purulento - pus - all'interno del lume e delle pareti dello stesso bronchiolo).

Gli spazi alveolari che circondano il bronchiolo sono ricchi in neutrofili (sono i globuli bianchi più abbondanti del sangue negli alveoli). E' presente un'importante congestione del lume (porzione cava dell'organo). I focolai infiammatori sono, di norma, separati da tessuto alveolare sano.

Cause della broncopolmonite

Le cause della broncopolmonite sono soprattutto di natura batterica. I principali responsabili sono lo pneumococco, lo streptococco e lo stafilococco. La broncopolmonite può originare anche da cause virali o micotiche. Inoltre può insorgere in seguito a malattie infettive in atto, come morbillo, rosolia, pertosse, influenza, tracheobronchiti, ecc. Spesso questa patologia si manifesta in seguito a stasi polmonare, quindi in soggetti allettati da tempo, operati o cardiopatici. La broncopolmonite può manifestarsi dopo la penetrazione di sostanze estranee nelle vie aeree o in seguito a vomito.

Cause della broncopolmonite atipica

Esiste una broncopolmonite atipica che colpisce i soggetti con ridotte difese immunitarie come le persone in chemioterapia o i malati di AIDS. Essendo questi soggetti molto debilitati, anche microrganismi normalmente innocui possono indurre gravi infezioni polmonari.Sintomi della broncopolmonite

Il soggetto con broncopolmonite tossisce frequentemente e respira a fatica. La tosse è irritante e spesso il malato presenta un aspetto cianotico. Fra gli altri sintomi si riscontrano:

- febbre;

- dolore toracico durante la respirazione;

- sudorazione;

- brividi;

- mal di testa;

- spossatezza;

- dolori muscolari.

-

Pleurite

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Che cos'è la pleurite

La pleurite è un'infiammazione acuta o cronica della pleura (la membrana sierosa che ricopre totalmente il polmone “pleura viscerale" e la cavità del torace "pleura parietale").

Quest'ultima è una membrana composta da due foglietti di cui uno riveste la superficie esterna di ambedue i polmoni mentre l'altro riveste l'interno della cavità toracica.

Esistono due tipi di pleurite:

- pleurite secca (o pleurite fibrinosa): presenza molto scarsa di essudato (liquido infiammatorio extravascolare con elevata concentrazione proteica) nel cavo pleurico. E' la forma di pleurite che si riscontra più frequentemente in corso di tubercolosi.

- pleurite essudativa (o pleurite siero-fibrinosa): la presenza di essudato è di entità più o meno notevole. E' possibile che una pleurite secca si possa evolvere in pleurite essudativa.

Cause della pleurite

Le cause della pleurite sono diverse. Spesso la pleurite è la conseguenza di una patologia a carico dei polmoni come la polmonite, la tubercolosi, il tumore al polmone, ecc. Altre volte è causata dall’ingresso di un agente infettivo o di una sostanza irritante nello spazio pleurico. Può succedere che agenti infettivi, sostanze tossiche o cellule tumorali, giungano alla pleura attraverso la circolazione sanguigna o linfatica.Altre cause conosciute

La pleurite può comparire in seguito a lesioni traumatiche come la frattura delle coste o essere conseguenza di un infarto polmonare o di malattie autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico. Raramente può essere anche di natura iatrogena ovvero derivante da farmaci.

Sintomi della pleurite

Il primo sintomo che il soggetto avverte è il dolore toracico improvviso e trafittivo che aumenta con la respirazione e con la tosse. Il dolore è localizzato nella zona colpita dal processo infiammatorio ma può essere percepito anche in altre aree come il collo, la spalla o l’addome. Il dolore diminuisce e a volte scompare quando si forma il versamento. Altri sintomi caratteristici sono la respirazione frequente e superficiale; la febbre e un rumore particolare nella zona toracica, detto “sfregamento”, che si percepisce attraverso il fonendoscopio. A questi sintomi si associano mancanza di fiato, singhiozzi, calo ponderale e anemia.

-

Enfisema

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'enfisema

L'enfisema è una patologia che riguarda i polmoni e viene classificata come polmonare ostruttiva.

L'enfisema è caratterizzato da:

- dilatazione degli spazi aerei a valle dei bronchioli terminali

- distruzione delle loro pareti

- assenza di evidente fibrosi (riparazione di un danno tissutale mediante sostituzione delle cellule parenchimali - o di riempimento, con tessuto connettivo - il tessuto che ha la funzione di provvedere al collegamento, al sostegno e nutrimento di altri tessuti dei vari organi).

Si possono distinguere 4 tipi di enfisema: il centroacinoso, il panacinoso, il parasettale e l'irregolare. I primi due tipi di enfisema hanno importanza maggiore dal punto di vista clinico.

Enfisema centroacinoso

L'enfisema centroacinoso ha una frequenza maggiore rispetto al panacinoso, in quanto coinvolge il 95% dei casi.

La caratteristica di questo tipo di enfisema è legata al modo in cui sono coinvolti i lobuli polmonari. Sono interessate, infatti, le parti centrali degli acini più vicine ai bronchioli terminali, formate dai bronchioli respiratori, mentre gli alveoli distali non sono coinvolti. Si determina così la coesistenza di spazi aerei normali e di quelli con enfisema nello stesso lobulo.

Generalmente le lesioni che si manifestano con più frequenza (sono molto gravi) riguardano i lobi superiori. i fumatori sono la categoria più a rischio nel contrarre questo tipo di enfisema polmonare.

I danni provocati dal fumo comprendono spesso la condizione di bronchite cronica (nel qual caso si parla di BPCO).

Enfisema panacinoso

L'enfisema panacinoso è caratterizzato da un aumento di volume degli acini (con acini polmonari cisi riferisce ai bronchioli respiratori, ai condotti alveolari e agli alveoli che da esso dipendono), a partire dai bronchioli respiratori fino agli alveoli terminali.

Questa forma, diversamente dall'enfisema centroacinoso, è più frequente nelle regioni inferiori e anteriori; solitamente è più grave alle basi.

Si associa con una deficienza di alfa-1-antitripsina (costituisce il più importante sistema di difesa delle vie respiratorie inferiori contro i danni causati sulle pareti degli alveoli).

Enfisema parasettale

L'enfisema parasettale interessa prevalentemente la parte distale dell'acino (con acino ci si riferisce al bronchiolo respiratorio, ai condotti alveolari e agli alveoli che da esso dipendono). Risulta più grave nella periferia dei lobuli, nelle zone vicine alla pleura e lungo i setti connettivali interlobulari.

La caratteristica fondamentale è la presenza di molti spazi aerei dilatati.

Enfisema irregolare

L'enfisema irregolare è chiamato così perché l'interessamento dell'acino avviene in maniera irregolare ed è solitamente associato a fenomeni di cicatrizzazione. E' generalmente priva di sintomi.

Cause dell'enfisema

Le cause dell’enfisema polmonare derivano dall’esposizione prolungata a sostanze che irritano le vie aeree. Fra queste si annoverano le sostanze tossiche e irritanti contenute nel fumo di sigaretta, sia attivo che passivo; le sostanze nocive presenti nell’aria inquinata; i fumi industriali e le polveri di carbone e silice. In rari casi, questa patologia è dovuta a fattori ereditari, riguardanti la carenza di una particolare proteina dei polmoni che protegge le loro strutture elastiche.

Sintomi dell'enfisema

Il sintomo caratteristico dell’enfisema polmonare è la dispnea ovvero la mancanza di fiato o la difficoltà di respiro. La dispnea può comparire in seguito a uno sforzo fisico come il salire le scale o in seguito a un pasto abbondante. Successivamente, con il passare del tempo, la difficoltà respiratoria diviene più grave e si riscontra una dispnea anche a riposo, quindi durante lo svolgimento dei compiti più semplici e fisicamente poco impegnativi.

Sintomi associati

A questi sintomi si accompagnano spesso:

- tosse con espettorazione cronica;

- cianosi, soprattutto labbra e unghie bluastre o grigiastre;

- accelerazione dei battiti cardiaci;

- iperinflazione del torace, perché il malato non ha un’espirazione completa;

- stanchezza eccessiva;

- febbre;

- ridotta mobilità polmonare, soprattutto quando il soggetto deve respirare profondamente.

-

Embolo polmonare

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'embolia polmonare

L'embolia polmonare (EP) è l'ostruzione acuta, completa o parziale, di uno o più rami dell'arteria polmonare da parte di materiale trombotico (di coagulazione del sangue) proveniente dalla circolazione venosa sistemica. Infatti è conosciuta anche come tromboembolia polmonare (TEP).

Nella quasi totalità dei casi (95%), gli emboli originano da una trombosi venosa profonda degli arti inferiori, mentre nel restante 5% dei casi gli emboli sono costituiti da materiale come gas, liquidi, grasso, ossia non trombotico.

L'embolia polmonare è molto pericolosa e può rivelarsi addirittura mortale.Se ci si cura prontamente con farmaci anticoagulanti si riesce a diminuire considerevolmente il rischio. Per prevenirla è necessario ostacolare la formazione di trombi (coaguli di sangue) negli arti inferiori,con opportune precauzioni.

Ecco qualche consiglio per prevenire la formazione di emboli:

- Stare seduti per molte ore consecutive durante un viaggio in automobile o un volo aumenta il rischio di formazione di trombi nelle vene delle gambe. Sarà utile sgranchirsi le gambe facendo una sosta in autogrill ogni ora o alzandosi e facendo qualche passo se si è in treno o in aereo.

- Fare esercizi di ginnastica da seduti, flettendo, ruotando le caviglie, piegando le dita dei piedi.

- Evitare di stare con le gambe accavallate per lunghi periodi

- Bere molta acqua per prevenire la disidratazione, possibile causa della formazione di trombi.

Cause dell'embolia polmonare

Le cause dell’embolia polmonare sono molteplici. Un periodo forzato a letto, per una malattia o una frattura può portare alla formazione di coaguli di sangue. Una prolungata immobilità in posizione seduta, come durante un lungo viaggio in aereo o in auto, può rappresentare un fattore di rischio. Non sono da sottovalutare, come cause della patologia, la flebite e i difetti della circolazione; il sovrappeso e la gravidanza. In quest’ultimo caso ci potrebbe essere il coinvolgimento di un grumo di liquido amniotico.

Altri fattori di rischio

Altri fattori di rischio sono rappresentati dall’età e dalla predisposizione familiare. Gli anziani possono andare più facilmente incontro a un’embolia polmonare per diversi problemi di salute, per un malfunzionamento delle valvole all’interno delle vene o per la disidratazione, che fa addensare il sangue, creando più facilmente dei trombi. Ipertensione e patologie cardiovascolari aumentano il rischio di formazione di emboli così come alcuni tumori, come quello al pancreas, ai polmoni e alle ovaie che favoriscono la formazione di sostanze che portano alla coagulazione del sangue. Anche la chemioterapia e la radioterapia possono essere considerati fattori di rischio.

Stili di vita scorretti

Il fumo, il sovrappeso e l’assunzione della pillola contraccettiva o della terapia ormonale sostitutiva sono risultati cause predisponenti la formazione di trombi.

Sintomi dell'embolia polmonare

Fra i sintomi principali dell’embolia polmonare si riscontrano: dispnea ovvero mancanza di respiro, sotto sforzo ma spesso anche a riposo; dolore forte al petto, quasi simile ai sintomi dell’infarto, accentuato soprattutto dopo un colpo di tosse, una respirazione profonda e una flessione del busto; tosse, a volte accompagnata da sangue (emottisi).

Altri sintomi correlati

In presenza di embolia polmonare sussistono altri sintomi specifici:

- battito cardiaco rapido o irregolare;

- cianosi, con pelle umida o bluastra;

- capogiri;

- svenimento;

- sudorazione eccessiva;

- gonfiore alle gambe;

- respirazione accelerata.

-

Pneumotorace

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è lo pneumotorace

Lo pneumotorace (detto anche PNX) è una patologia benigna che compare improvvisamente (esordio improvviso) che consiste nell'accumulo di aria nel cavo pleurico (cavità virtuale del corpo umano, posta tra ciascun polmone e la parete toracica); può essere spontaneo, conseguente a un trauma (post-traumatico) o conseguente a patologie.

Quando la parete della gabbia toracica è normalmente integra, sulle superfici esterne dei polmoni si crea una pressione inferiore a quella dell'atmosfera: questa differenza di pressione contrasta la tendenza a ritirarsi del polmone a livello elastico, facendo sì che l'organo resti insufflato (pieno di aria) e disteso e possa così svolgere la sua funzione fisiologica.

Lo pneumotorace, è la penetrazione di gas nella cavità pleurica, che porta a una diminuzione o alla scomparsa della depressione atmosferica ivi presente (indipendentemente dalla causa che l'ha determinata).

Questo disturbo limita l'espansione polmonare, cosicché questo collabisce (si affloscia) in misura proporzionale alla quantità di gas penetrata nella cavità pleurica.

Cause dello pneumotorace

In presenza di pneumotorace spontaneo, la causa è legata alla rottura di bolle congenite presenti all’interno della pleura o da una patologia polmonare già esistente come un tumore, una polmonite, una pleurite, una bronchite, la T.B.C. o un enfisema. Ci sono altre cause riconosciute come la fibrosi cistica, la sarcoidosi, l’HIV e molte altre. Nel caso, invece, di pneumotorace da trauma, la causa è un trauma alla cassa toracica, in seguito, ad esempio, a un intervento chirurgico. Questo comporta la penetrazione dell’aria nella cavità pleurica e la manifestazione della patologia.

Sintomi dello pneumotorace

Fra i sintomi principali si riscontrano: difficoltà di respiro, più o meno grave, in base all’entità della patologia e dolore toracico, che si manifesta come una puntura di spillo oppure dolore acuto e intenso, quando si ha il collasso del polmone. Si possono manifestare anche: tachicardia, tosse, agitazione, sudorazione profusa, sensazione di soffocamento, febbre.

-

Versamento pleurico

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è il versamento pleurico

Per versamento pleurico si intende una raccolta di liquido nel cavo pleurico (Si definisce pleura ognuna delle due doppie membrane sierose che ricoprono i polmoni) superiore a quella fisiologicamente già presente (10-20ml).

Si ha versamento pleurico quando aumenta la produzione di liquido o quando lo smaltimento non è idoneo.

Sono numerose le malattie che interferiscono con questi due processi; in particolare sono stati classificati due grandi gruppi di patologie, in base alla capacità di dare un versamento di tipo essudatizio (liquido di tipo infiammatorio che filtra attraverso le pareti) o trasudatizio (parte liquida del plasma che filtra attraverso le pareti).

Durante un versamento pleurico si manifestano segni e sintomi strettamente correlati alla patologia di base; in relazione all'entità del versamento, il soggetto mostrerà dispnea (sintomo di una respirazione difficoltosa), dolore toracico, cianosi (stato di colorazione bluastro della pelle e delle mucose), anemia (caduta del tasso di emoglobina nel sangue) e febbre.

Analisi del liquido pleurico

Una volta raccolto il liquido pleurico attraverso la toracocentesi (dell'evacuazione di liquido pleurico dal polmone e dell'analisi dello stesso) si deve procedere all'analisi del liquido pleurico, procedura in grado di discriminare tra liquido essudatizio (intensamente torbidi o francamente purulenti o addirittura lattescenti) e trasudatizio (aspetto limpido, appena giallino o solo poco opalescenti).

1- Versamenti pleurici trasudatizi (i più comuni sono dovuti a insufficienza di origine cardiaca, cirrosi epatica, embolia polmonare, sindrome nefrosica)

2- Versamenti pleurici essudatizi (i più comuni sono dovuti a polmonite batterica, versamento parapneumonico, neoplasie maligne, infezioni virali, embolia polmonare)

Cause del versamento pleurico

Le cause del versamento pleurico sono molteplici. Fra queste l’insufficienza cardiaca e lo scompenso cardiaco; la ipoalbuminemia; la cirrosi epatica; la dialisi peritoneale. I versamenti pleurici possono derivare da processi infettivi-infiammatori a carico del polmone o essere conseguenza di un’embolia polmonare; una pancreatite acuta; artrite reumatoide; esposizione all’asbesto ecc.

Sintomi del versamento pleurico

I sintomi caratteristici del versamento pleurico sono:

- dispnea ovvero difficoltà di respiro;

- dolore al petto;

- tosse stizzosa.

Questi sintomi possono essere accompagnati da altri segni specifici:

- senso di oppressione nei polmoni;

- febbre;

- singhiozzo;

- ascite;

- anemia;

- perdita di peso.

-

Fibrosi polmonare

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la fibrosi polmonare

La fibrosi polmonare è una malattia che debilita molto la persona, caratterizzata da una costante involuzione (o cicatrizzazione) dei polmoni che gradualmente non permette alla persona malata di respirare normalmente.

La fibrosi polmonare appartiene alle malattie polmonari chiamate interstiziopatie polmonari o pneumopatie infiltrative diffuse, comprendenti più di 200 diverse forme con caratteristiche cliniche spesso simili, che frequentemente evolvono verso la fibrosi polmonare.

Dal 2001 si è iniziato a distinguere la fibrosi polmonare idiopatica, cioè non secondaria a nessun'altra malattia interstiziale, ma come malattia a se stante, ben identificabile con specifici criteri diagnostici.

Cause della fibrosi polmonare

Le cause possono essere di diversa natura. La fibrosi polmonare può manifestarsi in seguito a malattie polmonari, tossine presenti nell’aria e per alcuni tipi di trattamenti medici. Una lunga esposizione a sostanze inquinanti come la polvere di silice o le fibre di amianto può danneggiare i polmoni. Un’altra causa scatenante la patologia è la chemioterapia o la radioterapia. Allo stesso modo, sono considerati fattori di rischio i farmaci chemioterapici, i farmaci per il cuore e alcuni antibiotici.

Altri fattori di rischio

La fibrosi polmonare può anche essere conseguenza di:

- tubercolosi;

- polmonite;

- artrite reumatoide;

- lupus eritematoso sistemico;

- sarcoidosi.

Fibrosi polmonare idiopatica

La fibrosi polmonare idiopatica è la fibrosi con causa incerta. Però da studi effettuati sono stati individuati come fattori di rischio il fumo, particolari infezioni virali e l’ereditarietà.

Sintomi della fibrosi polmonare

La gravità dei sintomi varia da persona a persona. Alcuni soggetti si ammalano velocemente, altri peggiorano nel corso di mesi o di anni. I sintomi principali sono:

- dispnea, quindi difficoltà di respiro;

- tosse secca;

- affaticamento e debolezza;

- dolori muscolari e articolari;

- calo ponderale immotivato;

- dolore al torace.

-

Legionellosi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la legionellosi

La legionellosi (o malattia del legionario), è un'infezione dei polmoni causata dal batterio Legionella pneumophila, il cui nome significa appunto "Legionella amante dei polmoni".

Il genere Legionella è stato così chiamato nel 1976, dopo che un'epidemia si era diffusa tra i partecipanti al raduno della Legione Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia.

In quell'occasione, 221 persone contrassero questa forma di polmonite precedentemente sconosciuta, e 34 morirono.

La fonte di contaminazione batterica fu identificata nel sistema di aria condizionata dell'albergo.

La legionellosi può manifestarsi in due forme distinte:

- la malattia del legionario vera e propria, che frequentemente include una forma più acuta di polmonite

- la febbre Pontiac, una forma molto meno grave

I soggetti a rischio di legionellosi sono le persone di tutte le età . E' più diffusa tra le persone anziane, tra i fumatori o le persone affette da condizioni polmonari croniche.

Colpisce soprattutto gli individui immunocompromessi (disturbi legati al sistema immunitario), come quelli affetti da diverse forme di cancro, da infezione con Hiv, da insufficienza renale, da diabete o i tossicodipendenti.

I fumatori rischiano maggiormente di contrarre la legionellosi, perché il loro sistema respiratorio è compromesso, non filtrando efficientemente l'entrata di agenti nocivi ed estranei nei polmoni.

La legionellosi si trasmette non solo attraverso l'inalazione di aerosol contaminati, ma anche attraverso l'aspirazione diretta di aria o acqua contaminata che passa nel sistema respiratorio per errore, come avviene quando ci si soffoca accidentalmente con cibo o acqua.

Cause della legionellosi

La Legionella pneumophila si trova facilmente nell’acqua, soprattutto nei laghi e nei corsi d’acqua in generale; in questi ambienti la sua resistenza è molto alta. La legionella entra nell’organismo umano per via respiratoria, attraverso inalazione o aspirazione di aerosol. Più sono piccole le gocce d’acqua, più il germe può agevolmente raggiungere le basse vie respiratorie, soprattutto i polmoni. L’aerosol può avere origine da varie fonti, se l’acqua è contaminata: dall’apertura del rubinetto o della doccia, dalle vasche per idromassaggio, bagni turchi, piscine, fontane ornamentali, impianti di irrigazione di giardini, impianti di condizionamento, ecc.

Fattori di rischio

Fra i fattori di rischio sono da considerare:

- Fumo;

- Alcolismo;

- Età avanzata;

- Malattie respirazione croniche;

- Immunosoppressione come nel caso dei soggetti con HIV;

- Intervento chirurgico e/o ospedalizzazione.

Sintomi della legionellosi

I sintomi sono variabili secondo la gravità della patologia e sono abbastanza simili a quelli della comune polmonite. Ci sono forme di legionellosi che si manifestano con una tosse leggera e una febbre moderata e forme più gravi dove sono coinvolti diversi organi. In linea generale, i sintomi più caratteristici sono:

- febbre, più o meno elevata;

- problemi gastrointestinali come dolori addominali, diarrea, nausea o vomito;

- dolori muscolari;

- dolori al torace;

- tosse generalmente secca;

- mal di testa;

- perdita di appetito;

- insufficienza renale;

- disorientamento e confusione;

- letargia.

-

Silicosi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la silicosi

La silicosi è una pneumoconiosi (affezione dei polmoni provocata dall'inalazione di polveri per cause lavorative) causata dall'inalazione di polvere contenente biossido di silicio (SiO2), allo stato cristallino, che esita in una fibrosi polmonare progressiva dose-dipendente.

La silicosi nasce in seguito al contatto duraturo e prolungato con biossido di silicio in forma cristallina, che si trova soprattutto come quarzo, calcedonio o opale.

Chi per lavoro ne inala percentuali superiori all'1%, come per esempio chi lavora in miniera, chi taglia pietre, chi produce abrasivi, chi lavora in fonderia, chi produce vetro o ceramica, chi lavora nell'industria,di pulisce superfici,chi scolora jeans mediante sabbiatura.

La pericolosità dipende sia dalla quantità di biossido di silicio cristallino presente nell'aria inspirata sia dal tempo di permanenza nell'ambiente.

Le lesioni silicotiche sono spesso nodulari, situate prevalentemente nelle zone vicino ai bronchi e alle arterie, tendendo a formare conglomerati che possono arrivare a dimensioni di alcuni centimetri.

I noduli sono formati da una zona centrale, formata da fasci di fibre concentriche, e da una zona periferica dove si localizzano le cellule infiammatorie.

Le particelle di silicio giungono inoltre ai linfonodi per via linfatica, dove si calcificano, conferendo loro un aspetto "a guscio d'uovo".

Cause della silicosi

La silicosi è causata dall’inalazione di polveri sottili di biossido di silicio o silice che si depositano nei polmoni. Molti minerali contengono silice: le rocce arenarie e granitiche, il marmo, la sabbia, l’ardesia, ecc. Finché non sono lavorati, rimangono innocui; nel momento in cui subiscono tagli, frantumazioni, trapanazioni e altri trattamenti, producono polveri che, se respirate per lungo tempo, danneggiano il tessuto polmonare.

Chi sono i soggetti più a rischio?

Alla luce di quanto accennato, ci sono delle categorie professionali maggiormente esposte al rischio di silicosi. Fra queste:

- i minatori che entrano quotidianamente in contatto con minerali e rocce quarzifere;

- chi lavora nelle cave di granito, rocce arenarie, sabbia e ghiaia;

- operai impiegati in acciaierie e fonderie;

- agricoltori;

- vetrai e ceramisti;

- chi è impiegato nell’industria navale e ferroviaria;

- soggetti che lavorano nei cementifici.

Sintomi della silicosi

La silicosi si sviluppa lentamente; i sintomi possono manifestarsi anche molto tempo dopo il termine dell’esposizione. I segni caratteristici sono la tosse, con espettorato abbondante e la dispnea ovvero mancanza di respiro sia sotto sforzo che a riposo. Inoltre si ha uno sviluppo di tessuto fibroso nei polmoni detto fibrosi polmonare. Fra gli altri sintomi si riconoscono:

- dolore al petto e senso di oppressione;

- bronchite cronica;

- rumori bronchiali;

- stanchezza ricorrente;

- febbre;

- cianosi;

- perdita di peso;

- enfisema polmonare;

- problemi cardiaci come la tachicardia.

-

Ipertensione polmonare

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'ipertensione polmonare

L'ipertensione polmonare è una malattia per cui la pressione arteriosa polmonare media supera i 25 mmHg. L'ipertensione polmonare può essere acuta o cronica.

La forma acuta deriva quasi sempre da embolia polmonare o da sindrome da distress respiratorio (diminuita concentrazione di ossigeno nel sangue, che non sale ("è refrattaria") neanche somministrando direttamente ossigeno al paziente.).

Quando si parla di ipertensione polmonare, se non altrimenti specificato, si intende ipertensione arteriosa polmonare cronica.

L'ipertensione polmonare cronica può essere primitiva e secondaria.

La forma primitiva è caratterizzata da un'alterazione dei vasi polmonari che porta a un massiccio aumento delle resistenze del letto vascolare e di conseguenza all'insufficienza del ventricolo destro.

Le forme secondarie possono derivare da:

- cardiopatie congenite (presente fin dalla nascita)

- cardiopatie acquisite: steno-insufficienza mitralica (Si intende un reflusso di sangue che, durante il periodo di sistole del ventricolo sinistro, ritorna in atrio sinistro invece di convogliarsi tutto verso l'aorta, insufficienza del ventricolo sinistro)

- malattie dei vasi: tromboembolia polmonare, collagenopatie vascolari

- malattie respiratorie: malattie caratterizzate da ostruzione cronica delle vie aeree (BPCO o broncopneumopatia, enfisema polmonare); malattie caratterizzate da fibrosi interstiziale; malattie caratterizzate da ipoventilazione polmonare (apnee da sonno).

La diagnosi di ipertensione polmonare primitiva (a eziologia ignota) avviene per esclusione delle cause riconoscibili elencate sopra.

Cause dell'ipertensione polmonare

L’ipertensione polmonare può essere primitiva o idiopatica e acquisita o secondaria. Nell’ipertensione primitiva o idiopatica la causa è pressoché sconosciuta ma pare possa essere collegata a particolari mutazioni genetiche. L’ipertensione acquisita o secondaria è molto più comune ed è correlata ad altre patologie.

Ipertensione polmonare acquisita e patologie correlate

Questa patologia si è vista associata a:

- malattie polmonari come l’enfisema, la fibrosi polmonare, la broncopneumopatia cronica ostruttiva e la patologia respiratoria correlata alle apnee notturne;

- embolia polmonare e ipertensione polmonare trombo embolica cronica.

- malattie a base autoimmune del tessuto connettivo;

- cardiopatie congenite o malattie del cuore sinistro come valvulopatie;

- infezione da virus HIV;

- anemia falciforme;

- malattie croniche del fegato con ipertensione della vena porta;

- assunzione di farmaci particolari come gli anoressizzanti o di sostanze stimolanti come le anfetamine o la cocaina.

Sintomi dell'ipertensione polmonare

Fra i sintomi si riscontrano:

- dispnea, quindi respirazione difficoltosa, sia sotto sforzo che a riposo;

- dolore o senso di oppressione al torace;

- svenimento e sincope;

- stanchezza e affaticabilità;

- edema a gambe e anche, a volte ascite;

- tachicardia o palpitazione;

- cianosi.

-

Gasping

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è il gasping

Il gasping o respiro agonico, è un movimento muscolare involontario, una specie di boccheggiamento in cui è presente una riduzione quasi totale dei movimenti respiratori, fino al loro completo arresto.

Il gasping è un tipo di respirazione assolutamente non efficace, per cui il paziente deve essere considerato in arresto respiratorio, quindi va trattato secondo i classici protocolli rianimatori mediante ventilazione artificiale e massaggio cardiaco esterno.

Il respiro agonico si manifesta spesso durante gli arresti cardiaci, secondo alcuni scienziati, nel 40% dei casi, mentre secondo altri studi fino al 55% dei pazienti affetti da arresto cardiaco extraospedaliero non testimoniato.

Il gasping segue spesso l'arresto cardiaco. Molte volte capita che questo respiro sia scambiato per una respirazione normale, quando invece la ventilazione è del tutto insufficiente per offrire un minimo di scambi gassosi alveolari.

Chi assiste a questa respirazione del malato riferisce di un respiro sia debole ed in altri momenti pesante, rumoroso e faticoso, mentre in altri casi come un rantolo (rumore prodotto dal passaggio dell'aria nelle vie respiratorie contenenti materiale di secrezione) occasionale.

Cause del gasping

Il gasping o respiro agonico si verifica poco prima della morte in soggetti con malattie terminali. Durante il gasping la persona effettua solo tre o quattro respirazioni irregolari al minuto. Il gasping si verifica anche dopo un arresto cardiaco. I sanitari trattano il paziente come se fosse in arresto respiratorio, con i classici protocolli di rianimazione attraverso la ventilazione artificiale o con il massaggio cardiaco esterno.

Sintomi del gasping

Nel gasping o respiro agonico la ventilazione è inefficace; le respirazioni sono frequenti, poco profonde e ansimanti. Il soggetto fa rumori simili a sibili o rantoli.

-

Alveolite

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'alveolite

Le alveoliti allergiche estrinseche (dette anche polmoniti da ipersensibilità ), sono causate dall'inalazione, generalmente a lavoro, di polveri organiche di origine animale o vegetale (raramente di sostanze chimiche).

Ne deriva che in soggetti sensibilizzati una risposta infiammatoria degli alveoli e degli interstizi che va a compromettere gli scambi gassosi.

Le categorie professionali più a rischio di alveolite sono quelle che lavorano in atmosfere contaminate da polveri organiche di varia origine (quindi soprattutto agricoltori e allevatori).

Gli agricoltori sono la principale categoria a rischio per le alveoliti allergiche perché sono ripetutamente esposti a particelle sufficientemente piccole (diametro <5 micron) da poter arrivare agli alveoli (per questo si parla di alevoliti) ed evocare una risposta immunitaria.

La risposta infiammatoria alla base dell'alveolite allergica estrinseca è una reazione da ipersensibilità di tipo 3 (immunocomplessi) o di tipo 4 (linfociti T).

Dal punto di vista clinico si distinguono forme acute, subacute e croniche a seconda dell'intensità e della frequenza dell'esposizione agli antigeni (sostanze che inducono il sistema immunitario a produrre anticorpi contro di esse).

- forma acuta: Si manifesta dopo alcune ore o giorni dall'esposizione all'antigene (esposizione di breve durata, intermittente), quando il soggetto comincia a presentare febbre, tosse, dispnea, astenia e malessere: tali sintomi possono persistere per circa una settimana dopo l'allontanamento dell'agente in causa.

- forma subacuta: è causata da una esposizione più lunga all'allergene rispetto alla forma acuta. Si manifesta tosse produttiva, dispnea da sforzo (difficoltà nella respirazione), astenia (senso di debolezza e fatica). Non ci sono altre diversità rispetto all'alveolite in forma acuta.

- forma cronica: si manifesta quando l'esposizione al patogeno è costante, provocando un'infiammazione continua che porta alla fibrosi polmonare irreversibile.

Questa forma di alveolite è subdola, dal momento che può rimanere nascosta per molto tempo (talora anni).

Cause dell'alveolite

La cause delle alveoliti sono numerosissime: tra i microrganismi si annoverano batteri, funghi, protozoi, incluse le amebe che contaminano l'acqua nei sistemi di ventilazione.

Gli agenti batterici più frequentemente in causa sono gli actinomiceti termofilici, che

sono bacilli Gram positivi in grado di proliferare in condizioni di umidità e calore quali quelle di una vegetazione in decomposizione.

Ecco alcuni esempi di agenti batterici coinvolti nelle alveoliti:

- il "polmone del contadino" (o Farmer's lung) è causato all'esposizione al fieno ammuffito e fermentato (ricco di spore fungine - Micropolyspora faeni)

- coltivatori e lavoratori di cereali: i cereali fermentano dentro i silos e i lavoratori sono quindi esposti ai derivati proteinici dei cereali e alla microflora (Cladosporium, Altemaria, ecc.) che li contamina

- lavoratori di distillerie e fabbriche di birra: il malto è un cereale che può essere contaminato. Questi tipi di ambienti sono esposti all'Aspergillus elavatus che prolifera sui grani di segale mantenuti ad alta temperatura

- allevatori di uccelli: esposti a proteine aviarie

- Coltivatori di funghi: esposizione a Termoactinomiceti

- lavoratori del sughero, del piretro (insetticida vegetale), del legno, pulitori di saune, ecc.

Sintomi dell'alveolite

Il sintomo più frequente in fase avanzata è la dispnea, associata a sudorazione notturna, perdita di peso, espettorazione.

-

Asbestosi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'asbestosi

In medicina, l'asbestosi è una malattia polmonare cronica conseguente all'inalazione di fibre di asbesto.

L'asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.In natura l'amianto è un materiale molto comune. L'uomo lo utilizzava materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco (a causa della sua elevata resistenza al calore e della sua struttura fibrosa), oggigiorno ne è stata dimostrata l'alto grado di tossicità tanto che il suo uso è vietato in molti Paesi.

Respirare le polveri contenenti fibre d'amianto è molto nocivo per la salute e per i polmoni.

Le polveri causano gravi malattie come l'asbestosi (in caso di esposizioni durature), tumori della pleura (il mesotelioma pleurico), ed il carcinoma polmonare (tumore dei polmoni).Gli amianti che più frequentemente portano al cancro sono gli anfiboli (tra cui la tremenda crocidolite).

Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano, quindi se ci si dovesse trovare in prossimità , sarebbe facilissimo inspirarla.

L'inalazione anche di una sola fibra può causare il mesotelioma (tumore delle cellule che rivestono la pleura) ed altre patologie mortali. Ovviamente se ci si espone in modo duraturo ad elevate quantità di amianto aumenta esponenzialmente le probabilità di contrarre patologie anche mortali.

Cause dell'asbestosi

L’asbestosi è causata dall’inalazione di fibre di asbesto, noto come amianto, che penetrano nei polmoni tramite la respirazione. Le particelle di amianto, depositandosi nei polmoni, creano infiammazioni croniche che, con il passare del tempo, formano cicatrici fibrose, che possono giungere sino alla pleura dove si presenteranno ispessimenti e aderenze.

Sintomi dell'asbestosi

I sintomi dell’asbestosi compaiono in modo leggero dopo circa vent’anni dalla prima esposizione all’amianto. Nel tempo poi si aggravano.

I segni più evidenti sono:

- dispnea, sia sotto sforzo che a riposo;

- tosse;

- sangue nell’espettorato;

- dolore al petto;

- debolezza;

- astenia;

- calo ponderale legato a inappetenza;

- aritmia;

- cianosi;

- svenimento;

- versamento pleurico;

- raramente si riscontra un rigonfiamento alle estremità delle dita che si presentano arrossate e deformate.

-

Aspergillosi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cosa sono le aspergillosi

Con "aspergillosi" si identificano una serie di malattie causate da muffe appartenenti al genere Aspergillus.

Le aspergillosi sono disturbi dell'apparato respiratorio in parte infettiva ed in parte allergica.

Gli Aspergilli sono miceti (funghi) commensali (microrganismi ospiti abituali di un organismo al quale non causano alcun danno) normalmente presenti nell'organismo su cute, cavo orale ed apparato digerente.

In alcune occasioni tali microorganismi possono diventare portatori di malattie ed arrecare danno, generalmente alle vie respiratorie. Aspergillus fumigatus ed Aspergillus niger sono probabilmente le due specie di maggior interesse patologico, dunque le più coinvolte nelle aspergillosi.

Le aspergillosi più comuni sono classificate in:

1- aspergillosi allergica o bronchiale: forma di aspergillosi molto diffusa, causata da una forte reazione di ipersensibilità provocata dall'inalazione delle spore di Aspergillus.

Questa forma si manifesta con asma e broncopolmonite allergica (fibrosi dei segmenti polmonari, dispnea e bronchiectasie)Si riscontra aspergillosi in soggetti affetti da fibrosi cistica e di asma grave. Se non viene curata in modo accurato, l'aspergillosi broncopolmonare allergica causa danni permanenti ai polmoni (fibrosi polmonare).

2- aspergillosi locale non invasiva (non c'è invasione dei tessuti vicini): c'è una formazione di ife (filamenti unicellulari o pluricellulari di forma cilindrica allungati, che disposti uno sull'altro formano il micelio, ovvero il corpo vegetativo, dei funghi) all'interno della cavità polmonare.

I segni ed i sintomi che contraddistinguono l'aspergillosi non invasiva sono tosse ed emottisi (emissione di sangue dalle vie respiratorie, solitamente attraverso un colpo di tosse).

3- aspergillosi invasiva diffusa: questa forma di aspergillosi è la più grave (anche mortale) e consiste nell'invasione del sangue da parte delle ife può causare trombi, infarti ed emorragie.

Cause delle aspergillosi

L’aspergillosi è causata da un fungo, Aspergillus, che è praticamente inevitabile; infatti si trova comunemente sulle foglie morte, nel grano immagazzinato e all’interno di vecchi edifici, vecchi ospedali e quando sono in funzione aria condizionata e riscaldamento. Inoltre si trova in ogni vegetazione in decomposizione. Per tale motivo questa patologia non è un problema per chi ha un sistema immunitario sano.

Le diverse forme di aspergillosi e le loro cause

Ci sono varie forme di aspergillosi, con cause diverse:

- Aspergillosi polmonare: una reazione allergica al fungo che si manifesta in soggetti che hanno già avuto problemi polmonari come l’asma o la fibrosi cistica;

- Aspergilloma ovvero una crescita che si sviluppa in un’area dove sussistono precedenti malattie polmonari come la tubercolosi o l’ascesso polmonare.

Fattori di rischio

Come abbiamo accennato, chi ha un sistema immunitario indebolito è molto più a rischio. A rischio sono i soggetti con asma e fibrosi cistica; AIDS; leucemia; spondilite anchilosante; i degenti ospedalieri, perché la muffa Aspergillus si trova su molte superfici nei nosocomi; i soggetti sottoposti a terapie a lungo termine con corticosteroidi. Anche i fattori genetici possono essere parte in causa nella manifestazione della patologia.

Sintomi delle aspergillosi

I sintomi dell’aspergillosi dipendono dal tipo di malattia. Se è in atto una reazione allergica al fungo Aspergillus si manifestano:

- febbre;

- tosse con sangue o muco.

- peggioramento dell’asma.

- L’aspergilloma, invece, può causare:

- tosse con emottisi, quindi con sangue;

- dispnea (mancanza di fiato);

- affaticamento;

- infezioni;

- calo ponderale.

Aspergillosi polmonare invasiva

Questa forma di aspergillosi è la più grave e si manifesta in modi differenti secondo gli organi colpiti. In linea di massima i segni più evidenti sono:

- febbre;

- dispnea;

- tosse con sangue;

- dolore al petto;

- dolori articolari;

- brividi;

- epistassi;

- gonfiore del viso;

- lesioni cutanee;

- emorragia dai polmoni.

- broncospasmo;

- debolezza;

- edema;

- scarso appetito;

- eritema e prurito.

-

Edema polmonare acuto

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'edema polmonare acuto

L'edema polmonare acuto (EPA) si verifica quando aumentano i liquidi nello spazio extravascolare (interstizio e alveoli) a livello del tessuto polmonare.

L'edema polmonare acuto può essere causato da un aumento della pressione idrostatica nei capillari polmonari (insufficienza cardiaca, stenosi mitralica - cioè riduzione dell'orifizio valvolare mitralico del cuore) o ad un'alterazione delle membrane alveolocapillari (inalazione di sostanze irritanti, processi infettivi).

L'edema polmonare acuto generalmente consegue una grave insufficienza cardiaca, perché il cuore non è in grado di garantire un'adeguata irrorazione rispetto alle richieste metaboliche dell'organismo.

Tale anomalia è causata da un'anomalia della pompa ventricolare, in seguito a lesioni acute o croniche a livello delle strutture cardiache.

L'accumulo di liquidi a monte del ventricolo è insufficiente portando a un deficit di pompa, con aumento della pressione idrostatica nei distretti venosi che drenano i tessuti.

Nel caso di insufficienza ventricolare sinistra, l'aumento della pressione di deflusso venoso si ripercuote a livello dei capillari polmonari: in questa sede, l'incremento della pressione vascolare porta ad uno stravaso dei liquidi a livello dell'interstizio polmonare.Questa situazione viene definita edema interstiziale.

A questo punto, un ulteriore innalzamento della pressione capillare può portare alla rottura della giunzioni occludenti degli alveoli polmonari con inondazione degli stessi. Questa situazione si definisce edema alveolare.

Cause dell'edema polmonare acuto

Le cause principali dell’edema polmonare definito “edema polmonare cardiogeno” sono legate a problemi cardiaci, ad esempio malattie coronariche, ipertensione, aritmie cardiache, anomalie delle valvole del cuore, cardiomiopatie. Invece, nel caso di “edema polmonare non cardiogeno” le cause sono diverse:

- infezioni polmonari;

- malattie renali;

- epatopatie;

- malattie del pericardio;

- farmaci;

- inalazione di gas tossici;

- l’alta quota ovvero una forma che colpisce al di sopra dei 2400 metri di altitudine;

- uno scampato annegamento;

- sindrome da stress respiratorio acuto;

- overdose da oppiacei;

- shock allergico.

Sintomi dell'edema polmonare acuto

I sintomi caratteristici dell’edema polmonare sono:

- dispnea ovvero fiato corto e difficoltà respiratorie che peggiorano sdraiandosi;

- respirazione rapida;

- sensazione di soffocamento;

- tosse (a volte con sangue);

- affaticamento;

- debolezza;

- vertigini;

- cute pallida;

- palpitazioni.

- Un segno specifico è il livello basso di ossigeno nel sangue.

I sintomi dell’edema polmonare cronico

L’edema polmonare cronico si presenta con:

- difficoltà respiratorie e mancanza di respiro durante l’attività fisica;

- sibili;

- mancanza di appetito;

- risvegli notturni per difficoltà di respiro;

- spossatezza;

- gambe e caviglie gonfie.

I sintomi dell’edema polmonare da alta quota

I sintomi caratteristici dell’edema polmonare da alta quota sono:

- mal di testa;

- ritenzione idrica;

- difficoltà di respiro;

- tosse;

- insonnia.

-

Granulomatosi di Wegener

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la Granulomatosi di Wegener

La Granulomatosi di Wegener è una malattia rara, una vasculite, cioè un'infiammazione che coinvolge la parete delle arterie di medio e piccolo calibro, dei capillari e delle venule causando necrosi e granulomi (lesioni tipiche da infiammazioni croniche).

Ancora non è chiaro perché e sul come si sviluppa la malattia, chiaro è che il sistema immunitario non funziona correttamente e attacca l'organismo.

Sotto attacco, le ramificazioni più sottili del sistema circolatorio non riescono più a rifornire in modo funzionale le zone del corpo interessate di sangue, ossigeno e nutrienti.

Le vie respiratorie superiori e inferiori e i reni sono i siti colpiti più di frequente ma la malattia può aggredire ogni organo e, trattandosi di una malattia sistemica (o autoimmune, cioè con reazioni anomale del sistema immunitario), è spesso accompagnata da febbre, stanchezza e perdita di peso.

Cause della Granulomatosi di Wegener

Le cause della granulomatosi di Wegener sono sconosciute. Tuttavia, sembra si tratti di una malattia autoimmune. Un sistema immunitario sano funge da barriera difensiva contro gli aggressori esterni, mentre nelle malattie autoimmuni, il sistema immunitario scatena una reazione abnorme ed esagerata, andando a colpire anche i tessuti sani dell’organismo. Gli scienziati ritengono che l’evento scatenante la granulomatosi di Wegener possa essere un’infezione, anche se, in realtà, nessuna specifica infezione è stata identificata come causa.

Sintomi della Granulomatosi di Wegener

I sintomi della granulomatosi di Wegener possono manifestarsi improvvisamente o gradualmente e non sono molto regolari. Il primo apparato a essere colpito, a livello dei vasi sanguigni, è quello respiratorio. Vengono attaccate le vie aeree superiori, quindi naso, seni paranasali, bocca e orecchie, quelle inferiori ovvero laringe, trachea e bronchi e i polmoni. In un secondo momento la patologia può colpire i reni.

Segni caratteristici

I segni caratteristici sono i seguenti:

- naso che cola frequentemente, con presenza di pus ed epistassi;

- sinusite;

- tosse, con o senza presenza di sangue;

- infezioni alle orecchie;

- dolore al torace;

- difficoltà respiratorie;

- febbre;

- dolore e gonfiore articolare;

- sangue nelle urine;

- bruciore e dolore agli occhi;

- calo ponderale immotivato;

- irritazione cutanea.

-

Ascesso polmonare

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'ascesso polmonare

L'ascesso polmonare è un processo suppurativo (processo infiammatorio con produzione di pus) localizzato al parenchima polmonare, caratterizzato da necrosi (morte) del tessuto polmonare.

Questa grave patologia può essere causata da: procedure chirurgiche sull'orofaringe (porzione della faringe), sinusiti (infiammazioni acute o croniche delle mucose dei seni paranasali), bronchiti (infiammazione della mucosa dei bronchi), ascessi dentari (raccolta di pus che deriva da un processo infettivo a carico del tessuto su cui è poggiato un dente), bronchiectasie (dilatazione irreversibile di una porzione dell'albero bronchiale), granulomatosi di Wegener.

Gli ascessi polmonari sono causati principalmente da streptococchi (batteri capaci di produrre sostanze tossiche) aerobi (che vivono in presenza di ossigeno) e anaerobi (che muoiono a contatto con l'ossigeno), dallo Staphylococcus aureus e batteri saprofiti gram negativi; spesso le infezioni sono miste a causa dell'inalazione accidentale di materiale estraneo.

Nel 60% dei casi vengono isolati germi presenti normalmente nel cavo orale, tra questi si riscontrano membri di Bacteroides, Fusobacterium, Peptococcus.

Gli agenti responsabili possono avere accesso ai polmoni attraverso:

- aspirazione di materiale infetto, soprattutto nel coma

- alcoolismo acuto

- durante procedure di anestesia

- sinusiti

- nelle sepsi odontogene (corpo interamente in stato infiammatorio) e nelle malattie debilitanti che causano una diminuzione del riflesso della tosse.

Particolarmente grave è l'inalazione di materiale contenuto nello stomaco (in caso di vomito), a causa dell'acidità dei succhi gastrici e dei batteri che sono inevitabilmente presenti.

Cause dell'ascesso polmonare

Generalmente l’ascesso polmonare è causato dall’inalazione di materiale o organismi infetti attraverso le vie aeree superiori. Sono soggetti a rischio gli alcolisti, i tossicodipendenti e i pazienti in coma. Nei fumatori anziani l’ascesso polmonare può manifestarsi in seguito alla presenza di carcinoma broncogeno. Questa patologia può anche essere conseguenza di squilibri del meccanismo della deglutizione, a causa di problemi neurologici o interventi chirurgici. Inoltre può essere secondario a una patologia già esistente come le malattie infettive dei bronchi, tromboflebiti venose suppurative, polmoniti necrotizzanti e tumori.

Sintomi dell'ascesso polmonare

L’ascesso polmonare si presenta inizialmente con:

- tosse;

- rantoli;

- febbre elevata;

- sudorazione;

- malessere generale.

- tosse accompagnata ad emorragie;

- dolore toracico;

- dispnea;

- calo ponderale;

- anemia.

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi