Intestino Crasso o Colon e Rimedi Naturali

Intestino crasso o Colon: rimedi naturali in Naturopatia. Leggi i consigli di Simona Vignali Naturopata esperto Colon e idrocolonterapia

Secondo la Naturopatia, quali sono i rimedi naturali, le cure naturali e lo stile di vita più sano per il colon? Leggi tutte le informazioni raccolte in questa sezione a cura di Simona Vignali, Naturopata, sul colon, e i relativi disturbi come colite, stitichezza, disbiosi intestinale e diverticolite, secondo la visione della Naturopatia.

- Descrizione

- Naturopatia

- Psicosomatica

- Sintomi

- Rimedi Naturali

- Alimenti

- Approfondimento

L'intestino crasso o colon in Naturopatia

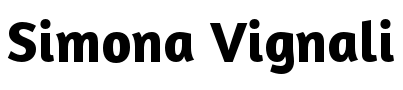

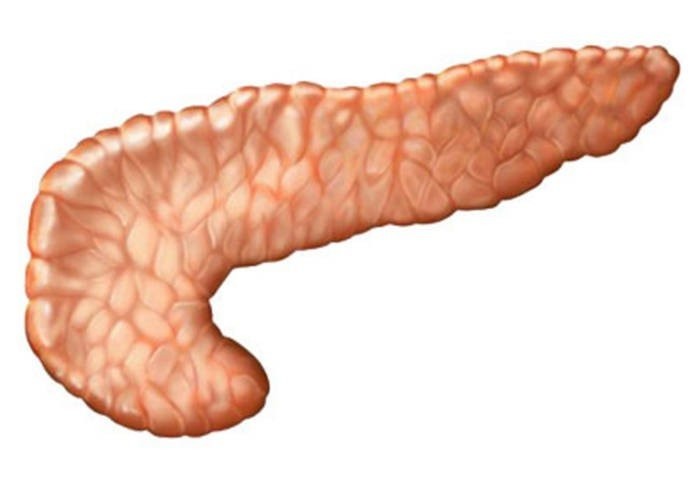

Il colon o intestino crasso è il tratto terminale dell’apparato digerente. E’ un organo cavo, lungo circa un metro e mezzo, che inizia a livello della valvola ileo-cecale alla fine dell'intestino tenue, e termina con il retto ed il canale anale.

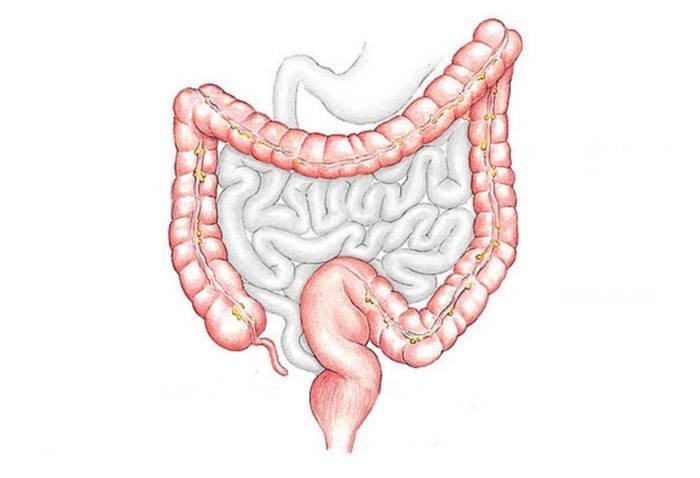

Forma del colon

È formato da diverse parti: cieco, colon ascendente, colon trasverso, colon discendente e sigma. Il colon è adibito all’eliminazione del materiale fecale e all’assorbimento di acqua e sali minerali. E’ stato calcolato che il volume di liquido che si riversa nel colon ascendente è di 800-1800 ml al giorno, di cui solo 40-400 ml vengono emessi con le feci. Il colon fa progredire il suo contenuto attraverso due tipi di contrazioni: quelle segmentarie che provocano la frammentazione del contenuto e quelle propulsive o peristaltiche che fanno avanzare il materiale precedentemente frammentato.

La funzione dell'eliminazione

Quando il contenuto arriva nel retto, le pareti si distendono e si genera il riflesso alla defecazione, che comporta il passaggio delle feci nel canale anale e la loro eliminazione con l'evacuazione.

Visione naturopatica del colon

Il disturbo tipico del colon, la colite, è una irritazione spesso causata da errate abitudini alimentari. Ma non solo il cibo è causa di colite, se l'intestino è particolarmente sensibile risponde anche a stimoli esterni come

- abiti troppo stretti

- aria e temperatura fredda all'addome

- stress e tensione

- fretta nel mangiare

Per la cura della colite è importante astenersi da tutto ciò che può irritare la parete del colon, sia fisicamente con temperatura o ruvidità, sia chimicamente o con reazione allergica. La reazione fisica può essere evitata con l'esclusione dei cibi ricchi di fibre, come farina di semola integrale, crusca di grano, verdure crude, buccia della frutta, frutta con semi come kiwi e lamponi, arachidi e vegetali fibrosi cotti.

Attenzione alla temperatura

La temperatura dei cibi deve essere media; niente cibi o bevande troppo calde o troppo fredde come minestra bollente,caffè caldo, gelati o birra ghiacciata. Si devono inoltre evitare gli irritanti come alcool, aceto, sottaceti, condimenti pesanti, cibi fritti, spezie piccanti. Escludere anche caffè e carne di maiale.

I lassativi sono dannosi

In caso di stitichezza cronica, i muscoli dell'intestino crasso devono essere ri-allenati a spingere il contenuto delle viscere. Il movimento della parete intestinale è un esempio complesso e altamente integrato di controllo muscolare, incaricato dì spingere in avanti il materiale nel momento giusto e con la giusta forza. Questo naturale movimento peristaltico può essere bloccato da un prolungato uso di lassativi.

Quattro passaggi per un colon sano

Si devono fare quattro cose per ridare capacità di movimento all'intestino:

- 1 pulirlo da scorie residue, accumuli di materiale fecale e incrostazioni con clistere o idrocolon

- 2 assumere pasti con orari regolari e frequentare il bagno ogni giorno alla stessa ora

- 3 usare una piccola quantità di erbe appropriate per ri-stimolare la peristalsi, per esempio rabarbaro

- 4 Praticare esercizio fisico alternato a tecniche di respirazione profonda e rilassamento totale.

Interpretazione psicosomatica del colon

I disturbi del colon si collegano di solito alla rabbia repressa perché non ci si sente rispettati o valorizzati come si riterrebbe giusto. La non accettazione di una situazione, che “non va giù” si trasforma in non accettazione del cibo che viene accolto in un ambiente infiammato e non può essere digerito e assimilato correttamente. La forte collera erode la mucosa dall’interno, la rabbia dovuta a una situazione che non si accetta, ma non si riesce a cambiare, provoca irritazione dovuta all’impotenza di fronte agli eventi. Il disturbo del colon rappresenta una situazione che non si riesce ad accettare e genera una rabbia bruciante e profonda, perché non si intravede nessuna soluzione.

Tra colite e stitichezza

In caso di colite, l’irritazione può essere causata dal comportamento delle persone vicine, famigliari e amici. Si prova un senso di impotenza perché si vorrebbero cambiare le persone, che non rispondono. Meglio sarebbe mantenere la visione focalizzata su se stessi e non sul comportamento degli altri. In caso di stitichezza, si prova difficoltà a lasciarsi andare, necessità di trattenere le proprie cose e convinzioni. Si trattiene anche il desiderio di dire o fare qualcosa, per paura della critica o di perdere l’affetto di qualcuno. E’ meglio lasciare andare le idee fisse e le vecchie convinzioni, iniziare a dire e fare ciò che si sente dentro senza paura delle reazioni altrui.

Sintomi dei disturbi del colon

I sintomi dei disturbi del colon si manifestano soprattutto come gonfiore addominale, che può essere dovuto a

- stitichezza, quando il colon non riesce a liberarsi ogni giorno delle scorie alimentari

- colite, quando il colon si infiamma facilmente per fattori alimentari o nervosi

- colon irritabile, quando il colon reagisce in maniera abnorme ad alcuni alimentià

Dolore e gonfiore

I sintomi possono presentarsi anche in forma di dolore e tensione addominale. In ogni caso la pulizia dell'intestino con idrocolon-terapia è sempre il rimedio più naturale ed efficace.

Rimedi naturali per il colon

Attraverso i giusti rimedi naturali si può riequilibrare la funzionalità del colon, riequilibrare la flora batterica ed eliminare i disturbi correlati.

I benefici che ne conseguono sono diversi:

- Aumento dell’energia e della vitalità

- Aumento della concentrazione

- Corretta distribuzione di vitamine e minerali

- Corretta e regolare evacuazione

- Riequilibrio del ph nel sangue

- Riequilibrio del peso corporeo

- Prevenzione di patologie tra cui il cancro al colon.

L’importanza dei fermenti lattici

Quando si parla di intestino “in disordine”, si pensa subito ai fermenti lattici per ripristinare l’equilibrio. In effetti i fermenti lattici sono fondamentali per ripulire e riportare in equilibrio il colon. Disinfettano e depurano, risanando la flora batterica intestinale. Migliorano l’assimilazione degli alimenti, stimolano l’attività degli anticorpi e prevengono le infezioni.

Il giusto apporto di acido folico

L’acido folico o vitamina B9 aiuta l’organismo a creare nuove cellule e riduce il rischio di insorgenza di cancro al colon. La sindrome del colon irritabile è caratterizzata dalla carenza di vitamina B9. L’acido folico si trova in molti ortaggi e frutta ma lo si può utilizzare sotto forma di integratore. In questo caso occorre seguire i consigli di un naturopata per non eccedere con le dosi.

Integrare con il magnesio

Il magnesio è uno dei minerali fondamentali con diverse proprietà. Viene utilizzato efficacemente per trattare i disturbi della digestione associati al tratto intestinale, quindi indicato, ad esempio, per il colon irritabile. Inoltre diminuisce il rischio di cancro. Lo si trova anche sotto forma di cloruro di magnesio o citrato di magnesio. Il cloruro di magnesio ripulisce il tratto intestinale da tutte le tossine e consente alle mucose di tornare a funzionare regolarmente.

La gramigna: efficace antinfiammatorio

La gramigna è ricca di proprietà terapeutiche grazie al contenuto di saponine, mucillagini, agropirene, polifenoli, tricitina. I rizomi di questa pianta sono ricchi di tricitina che è efficace contro le infezioni urinarie per la sua azione diuretica. Invece la presenza di agropirene ha un’azione antisettica e antinfiammatoria. Quindi la gramigna è utile per combattere le infiammazioni urinarie e le infiammazioni del colon. Può essere utilizzata sotto forma di infuso, decotto o estratto fluido.

Se la causa è emotiva

La salute del colon è molto influenzata dagli stati emotivi alterati, dallo stress in eccesso, dalla rabbia. Escholtzia californica è un preparato fitoterapico con proprietà sedative. È utile per curare il colon irritabile la cui causa è legata a fattori emotivi. Lo si può assumere in gocce dietro indicazione del proprio terapeuta.

Affidarsi a un esperto

Se desideri risolvere in modo naturale i tuoi disturbi o mantenere in salute il colon, ti invito a rivolgerti a contattarmi dal form di questa pagina, ti risponderò quanto prima.

Evita la disidratazione

La prima cura del colon è a tavola, nutrendosi con cibi adeguati che preservino la salute del colon e curandosi con alimenti che riportino in equilibrio la funzionalità di questo organo. Innanzitutto è indispensabile bere molta acqua, succhi o tisane durante il giorno perché le persone con problemi al colon presentano sempre disidratazione. In questo modo, con il giusto apporto di liquidi, il colon è pulito e si favorisce la digestione. Inoltre si aiuta la motilità intestinale, così da evitare o curare problemi di stitichezza. Meglio eliminare caffeina e alcol perché portano a maggiore disidratazione.

Indispensabili frutta e verdura cruda

È fondamentale alimentarsi con frutta e verdura cruda biologica e di stagione. Infatti sono ottime per aiutare l’organismo a disintossicarsi e per depurare il colon. Sono ricche di fibre, antiossidanti, vitamine e sali minerali. Le verdure crude, consumate prima di ogni pasto, attivano gli enzimi digestivi, facilitando così la digestione. Gli ortaggi verdi, ad esempio, sono ricchi di clorofilla e molto efficaci per proteggere il tratto digestivo. La clorofilla ha la capacità di neutralizzare le sostanze che causano mutazioni cellulari; inoltre rinforzano le pareti delle cellule dell’intestino tenue e del colon.

L’aglio

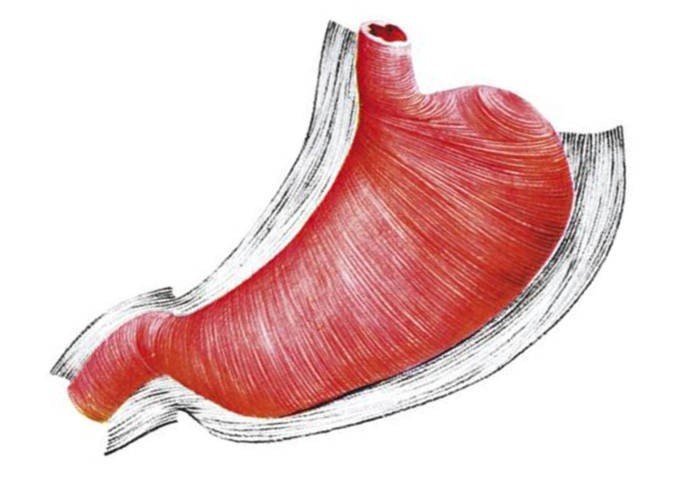

L’aglio ha diverse proprietà. Fra queste c’è la capacità di stimolare la produzione di enzimi nel fegato. Questo è molto importante per favorire la disintossicazione del corpo dalle tossine.

Topinambur: un tubero amico del colon

Il topinambur è un tubero commestibile, conosciuto anche come “rapa tedesca” che assomiglia a una piccola patata bitorzoluta. A differenza della patata, però, non contiene amido ma inulina, una molecola con proprietà eccellenti. Aiuta la motilità intestinale, diminuisce il livello di assorbimento degli zuccheri e dei grassi da parte dell’intestino, riuscendo così a tenere sotto controllo i livelli di glicemia e di colesterolo. Oltre a stimolare la peristalsi intestinale, l’inulina previene la formazione di gas, riequilibra la flora batterica e facilita la digestione. La presenza nel topinambur di vitamina A, B e arginina aiuta il fegato e favorisce la cicatrizzazione dei tessuti.

Il kuzu

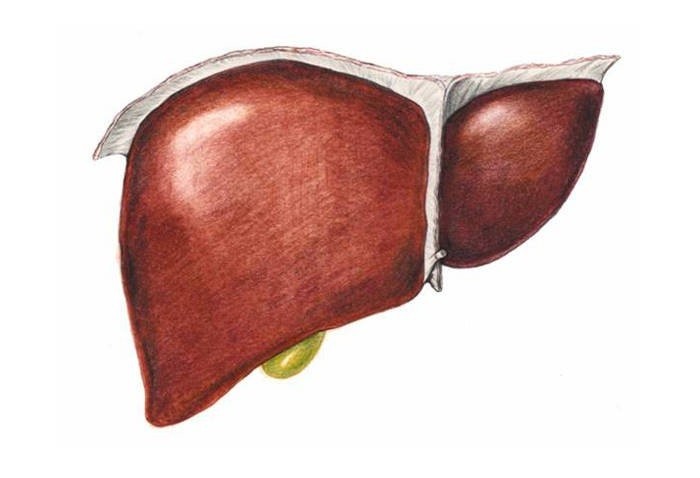

Il kuzu forse non è molto conosciuto ma vale la pena prenderlo in considerazione per le sue proprietà terapeutiche. È una pianta molto forte e longeva di cui si utilizzano le radici. Da queste si estrae un amido con cui viene prodotta una fecola bianchissima dalla consistenza simile alla farina o alla fecola di patate. Ha un’alta solubilità in acqua che rende il kuzu facilmente digeribile e assimilabile dall’intestino. Nel composto sono presenti isoflavoni come la daidzeina, con proprietà antinfiammatorie, antimicotiche e antitumorali. La fecola ha un’azione alcalinizzante, quindi previene l’acidosi e agisce beneficamente a livello dei succhi gastrici. È un ottimo rimedio in caso di acidità gastrica; reflusso gastro-esofageo; stipsi: dissenteria. Inoltre è consigliato nei periodi di spossatezza perché permette un buon recupero di energie psicofisiche. Nella cucina giapponese è utilizzato come addensante e per zuppe, vellutate, minestre e passati di verdure.

Regolarizzare l’intestino con i semi di chia

Introdurre i semi di chia nell’alimentazione è un ottimo modo per regolare l’attività intestinale. Infatti contengono un’alta percentuale di fibre e sono in grado di assorbire una notevole quantità di acqua, trasformandosi in una sostanza gelatinosa. I semi di chia favoriscono la proliferazione dei batteri e riequilibrano la flora intestinale, contribuendo a mantenere in salute il colon. Questi semi, dal sapore neutro, possono essere aggiunti in diversi piatti e preparazioni tra cui zuppe, insalate, torte, pane, biscotti e muffin.

Consigli personalizzati

Se desideri ricevere dei consigli alimentari e scoprire quali sono gli alimenti più consoni per la tua salute, per prevenire o curare i tuoi disturbi, ti invito a contattarmi dal form di questa pagina, ti risponderò quanto prima.

Sintomi correlati ai problemi intestinali

Quando la funzionalità del colon è compromessa, i sintomi sono molto evidenti. Si può presentare gonfiore addominale, stipsi alternata a diarrea, dolori addominali, alitosi, meteorismo, cattiva digestione. Tutto questo dipende da un’alimentazione non adeguata o combinazioni di cibo sbagliate, da intolleranze alimentari, da situazioni di stress, ansia o depressione, dall’assunzione di particolari farmaci o dalla pillola anticoncezionale.

Colonizzazione batterica

Un colon mal funzionante incide su tutto l’organismo, creando infiammazioni, allergie e disturbi non solo legati al sistema digerente ma anche ad altri apparati. Occorre ricordare che la colonizzazione batterica riguarda in particolare il colon ed è caratterizzata da batteri e funghi non patogeni che convivono in equilibrio nell’ambiente intestinale e che sono utilissimi dal punto di vista biologico. Questi microorganismi sono fondamentali per la formazione di diverse sostanze tra cui la vitamina K, le vitamine del gruppo B, gli acidi grassi a catena corta, ecc. Uno squilibrio di questi microorganismi porta alla ormai nota “disbiosi”.

Gli effetti della disbiosi

Ma non solo Uno stile di vita scorretto porta a un’alterazione della flora batterica intestinale (“disbiosi) che comporta diversi disturbi, non ultimo la candidosi. Problemi di pelle, allergie, problemi respiratori, disturbi di concentrazione e scarsa memoria, insonnia e molto altro sono tutti dovuti a un mal funzionamento dell’intestino crasso.

Abbi cura di te

Desideri potenziale la salute di questo tuo importante organo? Ti consiglio un approccio naturopatico, globale e personalizzato. Non accontentarti mai del fai da te o di consigli corretti ma pur sempre generici. Ognuno di noi è diverso. Scrivimi con una richiesta di consulenza, a distanza tramite e-mail, oppure di persona nel mio studio.

Disturbi comuni del colon

- Colon irritabile

- Diverticolosi

- Diverticoliite

- Morbo di Crohn

- Colite

- Diarrea

- Stitichezza

- Polpi intestinali

- Cancro del colon

- Disbiosi

- Sindrome ileo cecale

- Occlusione intestinale

-

Sindrome del colon irritabile

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la SCI, Sindrome del colon irritabile

La sindrome dell'intestino (o colon) irritabile (in inglese irritable bowel syndrome, per cui SII o IBS, o SCI dall'italiano) è un disordine della funzione intestinale del colon che si manifesta con dolore addominale in relazione alla stipsi (stitichezza) o alla diarrea. Sono presenti anche una defecazione piuttosto alterata e meteorismo (eccessiva produzione e accumulo di gas).

Dolori addominali

La sindrome dell'intestino irritabile viene definita come dolore o fastidio addominale ricorrente associato ad almeno due delle seguenti caratteristiche:

1) alterazione della frequenza dell'alvo (frequenza dell'evacuazione. Si ritiene la frequenza dell’alvo ‘normale’ se questa compresa tra 1 defecazione ogni 2 giorni e 2 volte al giorno)

2) alterazione della consistenza delle feci

Tensione addominale

Il dolore che caratterizza la sindrome da colon irritabile è spesso accresciuto dai pasti, che rappresentano gli eventi scatenanti del male. Il dolore tende a diminuire con la defecazione o l'emissione di gas. Al dolore si associano contrazioni addominali (senso di tensione e distensione addominale).

Tre tipi di SCI

A seconda delle caratteristiche delle feci vengono distinti tre categorie che caratterizza la sindrome:

1) Sindrome dell'intestino irritabile con frequente stipsi (stitichezza): feci dure o caprine (superiori al 25% delle defecazioni) e di feci non formate (inferiori al 25%). In tali casi le evacuazioni sono meno di tre alla settimana, accompagnate da intenso sforzo e sensazione di uno svuotamento intestinale mai totale. Molto frequentemente, queste persone ricorrono a lassativi chimici o naturali.

2) Sindrome dell'intestino irritabile con frequente diarrea: l'alvo (l'evacuazione) è caratterizzata da feci molli, non formate (superiori al 25% delle defecazioni) e di feci dure o caprine (inferiori al 25%). In tali casi le evacuazioni sono più di tre al giorno, accompagnate da stimolo imperioso, incontinenza e presenza di muco nelle feci. La diarrea può interrompere il sonno, ma non portare a squilibri idroelettrolitici o sindrome da malassorbimento.

3) Sindrome dell'intestino irritabile con alvo (evacuazione) alterna: le feci non sono formate, ma piuttosto molli (più del 25% delle evacuazioni) e dure, caprine (più de 25% delle evacuazioni). Ad episodi di diarrea intensa si alternano episodi di stipsi (stitichezza) più o meno grave. Sindrome dell'intestino irritabile non classificata: non è possibile identificare con precisione una prevalenza o un'alternanza del tipo di alvo.

Le donne sono più colpite

Alcuni soggetti incorrono nel disturbo dopo aver mangiato latticini, grano, agrumi o Le cause della sindrome dal colon irritabile sono strettamente legate a stress, ansia e a tutte le emozioni forti che possono portare a cambiamenti della funzione intestinale e quindi al disturbo. Le donne sono maggiormante colpite rispetto agli uomini in un rapporto di 3 a 1.

Altre cause dubbie

Molti alimenti disturbano l'intestino e lo fanno reagire, alcuni di questi sono il caffè, il pomodoro, i cibi troppo caldi e troppo freddi. Anche se non esiste ancora la certezza di un collegamento tra questi alimenti e la sindrome.

Sintomi incontenibili

Solitamente il sintomo più immediato è la diarrea, che compare improvvisa e con un urgenza abbastanza estrema, anche dopo un pasto abbondante o fatto in modo veloce. Talvolta si può avere alternanza di diarrea e stipsi. Durante la notte è estremamente raro avere attacchi di diarrea.

Anche il dolore si fa sentire

Il dolore può comparire sordo e continuo o come crampi nella zona addominale inferiore. Possono essere inoltre presenti flatulenza, meteorismo, nausea o cefalea. I sintomi di stress possono essere peggiorati da periodi di stress.

-

Diverticolosi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la diverticolosi

La diverticolosi (o "malattia diverticolare"), è un disturbo caratterizzato da diverticoli (il diverticolo è una formazione cava e sacciforme, anormale e posta in comunicazione con un organo cavo) nel colon.

E' più facile trovare i diverticoli nel sigma, il tratto dell'intestino crasso sottoposto a maggiore pressione, fattore che rende più facile il formarsi del diverticolo. Sono rari prima dei 40 anni, ed aumentano di casistica dopo quell'età.

In medicina si classificano due forme cliniche di diverticolosi del colon. Esse sono:

1) Diverticolosi sintomatica del colon

E' il disturbo più frequente della diverticolosi del colon, caratterizzato da una motilità intestinale (la natura propulsiva verso l'esterno delle contrazioni muscolari) piuttosto disorganizzata. Spesso gli spasmi muscolari diventano dolori nei quadranti addominali inferiori, tendenzialmente a sinistra. Può capitare che il dolore si attenui in seguito all'espulsione di piccole quantità di feci dure con muco.

2) Diverticolosi del colon complicata

Disturbo raro e ben più grave: i diverticoli arrivano a sanguinare, sia velocemente (causando emorragie attraverso il retto) sia lentamente (con conseguente anemia, cioè perdita di ferro). I diverticoli possono infettarsi ed evolvere in ascessi (raccolta di liquido infiammatorio con pus che si forma all'interno di un tessuto. L'infezione ad opera di microrganismi detti piogeni, gli streptococchi o gli stafilococchi).

Cause della diverticolosi

Le cause della diverticolosi sono da ricollegare all’avanzare dell’età, la stitichezza, un mancato apporto di fibre o di liquidi nell’alimentazione oppure un elevato consumo di carni e carni rosse.

La debolezza del colon

Disturbi del tessuto connettivo che possono causare debolezza della parete del colon come la sindrome di Marfan oppure predisposizioni genetiche o fattori ereditari, sono altre cause che possono favorire l’insorgere del disturbo.

Frequentemente asintomatica

Nella maggioranza dei casi la diverticolosi risulta asintomatica. Si possono comunque avere episodi di diarrea, crampi addominali senza un apparente motivo ed anche presenza di sangue nelle feci.

Diverticolosi del colon complicata

L'ascesso, causato dal diverticolo infettato, è doloroso ma caratterizzato da una scomparsa rapida, con tutte le caratteristiche dell'infiammazione: dolore, calore, arrossamento, tumefazione e limitazione funzionale della parte colpita. Oltre a sanguinare i diverticoli possono anche perforare. In questo caso è necessario il pronto intervento del medico.

-

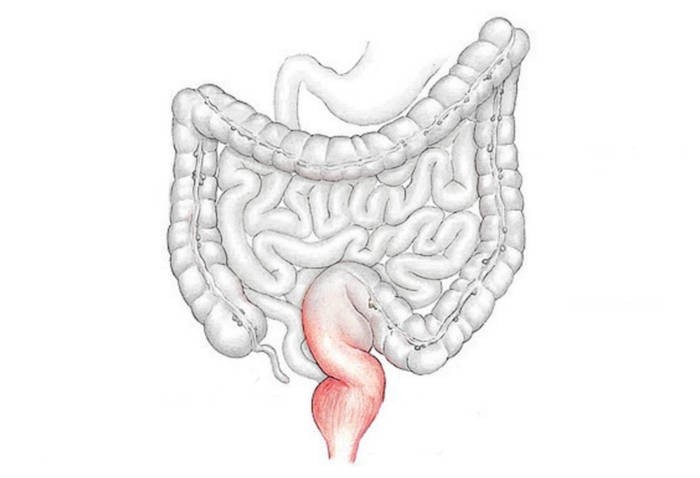

Diverticolite

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la diverticolite

La diverticolite è una patologia dell'apparato digerente, caratterizzata dall'infiammazione di uno o più diverticoli (il diverticolo è una formazione cava e sacciforme, anormale e posta in comunicazione con un organo cavo). La maggior parte dei casi di diverticolite è localizzata nel colon (in particolare discendente e sigma).

Maggiore incidenza tra gli anziani

Gli anziani e le persone di mezza età sono le più colpite dalla diverticolite, anche se può essere riscontrata in età più giovane. La diverticolite è spesso correlata con l'obesità. In Occidente, la malattia diverticolare attacca il sigma (95% dei casi). Il 65% di coloro che hanno un'età pari o superiore agli 85 anni possono aspettarsi una qualche forma di malattia diverticolare del colon. Più rara, meno del 5%, tra chi ha età inferiore ai 40 anni.

Diverticolite a sinistra

Sempre in occidente, la malattia diverticolare (diverticolite) è più comune nel lato sinistro del sigma. Il lato destro più colpito in Asia e in Africa. Tra le persone affette da diverticolosi, il 10-25% andrà a sviluppare diverticolite durante la propria vita.

Cause della diverticolite

Le cause della diverticolite sono direttamente collegate ad una complicazione della diverticolosi. E’ chiamata malattia del benessere in quanto è molto sviluppata nei paesi industrializzati. Questo perché la dieta alimentare abbonda spesso di grassi e zuccheri, scarseggiando di fibre e liquidi.

I soggetti a rischio

Il disturbo è più frequente dopo i 40 anni. Dopo i 50 anni i soggetti più colpiti sono gli uomini con tre volte di probabilità in più rispetto alle donne. Dopo i 70 anni di età la probabilità s’inverte, mettendo le donne a rischio rispetto agli uomini dello stesso rapporto 3 a 1.

Quali sono i sintomi della diverticolite

Solitamente la diverticolite causa dolore d’intensità variabile localizzato nella parte inferiore sinistra dell’addome, accompagnato da febbre. Si possono avere anche crampi addominali, meteorismo ed alternanza di stitichezza o diarrea. E’ molto raro che la diverticolite causi sanguinamenti gastrointestinali come la diverticolosi.

-

Morbo di Crohn

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è il Morbo di Chron

Il Morbo di Crohn (detto anche la malattia di Crohn, nota anche come ileite o enterite regionale), è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino (MICI). Solitamente la zona più colpita dalla malattia di Crohn è l'ileo terminale, per questo motivo, la malattia è stata anche chiamata ileite regionale o enterite regionale. L'infiammazione si può verificare ovunque del tratto gastrointestinale, dalla bocca all'ano, con gravi conseguenze.

Morbo doloroso

Il Morbo di Crohn causa soprattutto dolori addominali, diarrea (che può anche essere ematica, ossia con perdite di sangue, se l'infiammazione è importante), vomito o perdita di peso. L'enterite regionale o malattia di Crohn può colpire altri organi e apparati, provocando per esempio eruzioni cutanee, artriti, infiammazione degli occhi, stanchezza e mancanza di attenzione e concentrazione.

Malattia autoimmune

La malattia di Crohn rientra tra le malattie classificate autoimmuni. Nelle malattie autoimmuni il sistema immunitario aggredisce il proprio organismo, in questo caso il tratto gastrointestinale, provocando l'infiammazione che si trasforma in putrefazione, anche se viene classificata come un tipo particolare di patologia infiammatoria intestinale.

Malattia familiare

Individui con alte probabilità di contrarre il morbo di Crohn sono coloro che hanno un fratello ammalato. La malattia di Crohn colpisce nella fascia d'età dei vent'anni, con un alto picco di incidenza tra i cinquanta e i settant'anni. L'enterite regionale si manifesta comunque a qualunque età.

Cause del Morbo di Chron

Ad oggi la causa del morbo di Crohn non è nota. Si crede che l’intestino reagisca eccessivamente ad un fattore ambientale, infettivo o dell’alimentazione, grazie ad un’alterazione immunologica. Alcuni soggetti possono riscontrare il disturbo grazie a fattori ereditari. Anche il fumo di sigaretta sembra possa favorire lo sviluppo del morbo.

Sintomi del Morbo di Chron

Il Morbo di Crohn causa soprattutto dolori addominali, diarrea cronica (che può anche essere ematica, ossia con perdite di sangue, se l'infiammazione è importante), vomito o perdita di peso.

Il morbo collegato ad altri organi

Nelle forme più gravi delle complicazioni del morbo di Crohn si può verificare anche disidratazione, ascessi e fistole, ovvero comunicazioni patologiche tra parti dello stesso intestino o di organi differenti ( vescica e intestino, cute e intestino).

-

Colite

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la colite

La colite raggruppa una serie di condizioni infiammatorie ed autoimmuni (il sistema immunitario agisce contro componenti del proprio organismo) che colpiscono il colon, ovvero il secondo tratto dell'intestino crasso. Col nome colite spastica nel passato, si intendevano un'ampia gamma di disturbi (per es. la sindrome dell'intestino irritabile o il morbo di Crohn). Spesso colite è utilizzato in modo generico, viene usato in maniera generica, oppure per indicare condizioni nelle quali l'eziologia dell'infiammazione non è stata ancora determinata.

Diversi tipi di colite

Sono classificati diversi tipi di colite: colite ulcerosa (UC), quella di Crohn, l'ischemica, la colite infettiva, fulminante, chimica, microscopica, linfocitica e atipica.

La colite pseudomembranosa è un tipo molto noto di colite infettiva che ha origina dall'infezione del Clostridium difficile (batterio patogeno per l'uomo), notoriamente tossico. Alcuni parassiti possono causare colite attraverso le infezioni intestinali.

La colite fulminante invece ha un corso clinico veloce e grave: infatti oltre alla dissenteria (diarrea), alla febbre e all'anemia (basso livello di emoglobina nel sangue) riscontrate nella colite, sono presenti gravi dolori addominali ed un quadro clinico simile a quello della setticemia (malattia caratterizzata da infiammazione e contemporaneamente infezione), quando è presente uno shock.

Le cause psicologiche

Le cause della colite possono essere di natura psicologica in quanto stress, ansia, forti emozioni o collera tenuta a freno possono alterare il buon funzionamento delle pareti dell’intestino.

Le cause ambientali

La colite può essere causata da carenza di fibre e acqua, le intolleranze a certi alimenti o da uno stile nutrizionale inadeguato. L’utilizzo di antibiotici compromette l’equilibrio della flora intestinale favorendo lo sviluppo di batteri patogeni che portano alla colite.

Sintomi comuni

Nelle varie tipologie di colite si distinguono dei sintomi comuni come diarrea e stitichezza a volte alternati, crampi e dolori addominali che si possono alleviare con la defecazione o con l’espulsione di gas. Anche gonfiore e flatulenza sono frequenti.

Sintomi più gravi

In altri casi più gravi si potranno avere feci o diarrea sanguinolente e comparsa di febbre, in seguito ad un’infezione in corso. Anche la disidratazione è un sintomo da non sottovalutare.

-

Diarrea

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la diarrea

Uno dei disturbi più frequenti alla defecazione è l'evacuazione sotto forma di diarrea (o dissenteria). La diarrea è caratterizzata da un aumento dell'emissione della quantità giornaliera di feci (+ di 200 gr al giorno) con consistenza molle e da un aumento del numero di scariche dell'alvo (canale intestinale).

E' possibile distinguere diversi tipi di diarrea:

1) Diarrea acuta

La dissenteria si scatena soprattutto, 70 % dei casi, da agenti infettivi, ma può essere dovuta anche all'uso di farmaci (es: chemioterapici), alla presenza di residui fecali (fecalomi), al reingerimento di cibi solidi dopo un periodo di digiuno, alle radiazioni e ad altre condizioni patologiche (diverticolite, intossicazioni da metalli pesanti, ischemia intestinale, allergie o intolleranze).

I microrganismi che possono provocare diarrea acuta sono molteplici; tra essi vanno ricordati: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Clostridium difficile, Campylobacter jejuni, Salmonella spp., Shigella spp., Giardia lamblia (o intestinalis), Entamoeba histolytica, Rotavirus, Adenovirus, alcune specie di elminti. La lista, comunque, è estremamente lunga.

Un disturbo come questo si propaga nelle zone con condizioni igienico-sanitarie precarie: mancanza di acqua potabile, affollamento, presenza di rifiuti non smaltiti, inadeguata cottura di alcuni cibi.

La diarrea da cause infettive si accompagnano a nausea, vomito, febbre e la diarrea può essere acquosa o sanguinolenta. Quando si ingeriscono cibi che presentano tossine batteriche, si ha vomito, nausea e dolore diffuso da crampi, ma non molto forte. La febbre, invece, è poco frequente.

2) Diarrea cronica

Il più delle volte è dovuta alla presenza di sindrome del colon irritabile ma può essere dovuta alla presenza di morbo celiaco o di malattie infiammatorie intestinali (malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa). Ad esse si possono affiancare altre cause tra cui: gastroenterite eosinofila, radiazioni, insufficienza pancreatica, deficit di lattasi, sindrome dell'intestino corto, malattia di Whipple, sindrome da carcinoide, sindrome di Zollinger-Ellison, tumori o alterazioni del sistema endocrino, fecalomi, abuso di lassativi.

Nella diarrea cronica, oltre ai sintomi già presentati, si possono associare deficit nutrizionali dovuti a malassorbimento o al consumo aumentato dei fattori in questione. I deficit nutrizionali possono essere sia generalizzati, che selettivi.

3) Diarree secretorie

Il volume fecale è elevato, a causa della grande perdita di liquidi. Le diarree secretorie sono scatenate dalla presenza di sostanze endogene o esogene (interne ed esterne) in grado di legarsi a recettori specifici situati sulla membrana delle cellule dell'epitelio intestinale. La forte secrezione di cloro all'esterno costituisce la forza trainante per il richiamo di sodio, potassio ed acqua. Si verifica anche secrezione di bicarbonato, ma non è noto il meccanismo con cui ciò avvenga

La perdita di sodio, cloro, bicarbonato, acqua e, in misura minore, di potassio può determinare disidratazione, acidosi metabolica (o acidosi fissa: quando nel sangue aumenta la quantità di acidi, il che porta a una diminuzione del valore di pH) e una diminuzione del gap osmotico fecale (calcolo della concentrazione di sodio e potassio nelle feci).

4) Diarree osmotiche

Le diarree osmotiche compaiono allorché l'osmolarità (calcolo della concentrazione di sodio e potassio nelle feci) del lume intestinale supera di 50-100 mOsm/Kg quella plasmatica. Ciò fa sì che l'acqua sia portata dalle cellule, un processo contrario a quello che fisiologicamente avviene, causato dall'assorbimento di sodio. Le cause di ciò sono riscontrabili al malassorbimento di carboidrati, deficit di lattasi (La lattasi è un enzima deputato alla digestione dello zucchero caratteristico del latte), uso di lassativi o di antiacidi contenenti magnesio.

Diarree di questo tipo determinano alterazioni dell'equilibrio acido-base e degli elettroliti plasmatici (regolazione di importanti processi fisiologici) poco significative.

5) Diarree infiammatorie

Sono caratterizzate da un danno della mucosa intestinale dovuto allo svilupparsi di un'infiammazione che può essere causata da svariati fattori: autoimmunità (Condizione patologica in cui il sistema immunitario di un organismo reagisce contro i tessuti o contro componenti tissutali dell’organismo stesso), ipersensibilità, infezioni, radiazioni, ischemia intestinale (o infarto intestinale), farmaci.

Cause della diarrea

Molteplici fattori possono causare la diarrea. L’assunzione di farmaci, sostanze chimiche, infezioni da virus, parassiti o batteri come anche alcune componenti del cibo possono far scorrere le feci attraverso il tubo digerente causando così il disturbo. Lo stress, l’ansia come anche la sindrome dell’intestino irritabile e l’infiammazione dell’intestino sono cause scatenanti il disturbo.

Le sindromi da malassorbimento

Se il cibo non è normalmente digerito come nel caso delle sindromi da malassorbimento (celiachia, intolleranza al lattosio) si può avere diarrea. Molti cibi, come quelli acidi, possono favorire il transito accellerato delle feci nel colon. Molte persone dopo aver ingerito un determinato cibo, che non tollerano, presentano sempre diarrea.

Sintomi della diarrea

Il sintomo più noto è l’aumento della frequenza delle scariche con feci molli o liquide. Il colore può variare da marrone a colori più chiari. Il colore nero può indicare la presenza di sangue o l’utilizzo di determinati farmaci contro il disturbo. Con la diarrea si ha la presenza di crampi e talvolta di grandi quantità di gas.

La disidratazione

Essendo un disturbo che priva di acqua l’organismo la disidratazione è evidente, quindi bisogna prestarle particolare attenzione per non incorrere in altri gravi disturbi. In alcuni casi, specie nel disturbo causato da sostanza tossica oppure da organismo infettivo si riscontra nausea.

-

Stitichezza

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la stitichezza

La stitichezza o stipsi è un disturbo della defecazione nello svuotare totalmente o in parte l'intestino crasso, eliminando le feci prodotte e quelle residue. La stitichezza riguarda la ridotta frequenza dell’alvo (evacuazione) e disturbi addominali imputati ad una difficoltosa ed limitata evacuazione. Si può definire stipsi se non si superano le 3 evacuazioni per settimana.

La stitichezza può essere primitiva o secondaria.

1) Primitiva o idiopatica (nella maggior parte dei casi), rappresenta una patologia funzionale della motilità delle viscere, quando sono escluse lesioni organiche o biochimiche.

2) La stipsi può essere secondaria a numerose condizioni morbose, nosologicamente determinate (classificazione sistematica delle malattie), in cui il sintomo (ciò che si manifesta) di una patologia organica gastrointestinale o extraintestinale.

I disturbi della evacuazione si collegano anche ad alterazioni organiche della zona dell'ano e del retto (ragadi, fistole, emorroidi, neoplasie ano-rettali, m. di Hirschsprung, tubercolosi intestinale) o ad alterazioni funzionali, quali la dischezia rettale o la sindrome del perineo discendente.

Disturbi correlati

La stitichezza può generare mal di testa, cardiopalmo (percezione chiara del proprio battito cardiaco), insonnia, alitosi (detta anche bromopnea, è l'odore sgradevole dell'alito causato da patologie respiratorie o metaboliche). Possono comparire problemi nella digestione e una diminuzione dell'appetito. Sono frequenti le dermatosi (orticaria, eczema, acne), causate probabilmente da autointossicazione dovuta all'assorbimento di sostanze che avrebbero dovuto essere eliminate, ma che invece permangono troppo a lungo nell'intestino.

Idrocolon terapia

Le persone che soffrono del disturbo possono inoltre essere affette frequentemente da flatulenze (emissione di gas prodotte nel tratto gastrointestinale), a causa dell'aria presente non eliminata. La massa delle feci è scarsa e spesso hanno un aspetto molto secco e duro; la defecazione non è totale e il soggetto avverte una sensazione di gonfiore. Può essere utile un lavaggio dell'intestino tramite idrocolon terapia.

La sedentarietà

Le cause della stitichezza sono di varia natura. L’assunzione di farmaci, come alcuni contro l’ipertensione , sedativi ed oppiacei ma anche l’uso cronico di lassativi sono tutti comportamenti che portano alla stipsi. Considerato che il movimento aiuta il transito intestinale, può riscontrare il disturbo anche chi fa poca attività fisica o chi, per qualche altro disturbo, sia bloccato a letto.

La disidratazione e la mancanza di fibre

La stitichezza può derivare anche dalla carenza di fibre nell’alimentazione o per una mancanza di acqua, quindi disidratazione, nell’organismo.

Sintomi della stitichezza

La stitichezza può generare mal di testa, cardiopalmo (percezione chiara del proprio battito cardiaco), insonnia, alitosi (detta anche bromopnea, è l'odore sgradevole dell'alito causato da patologie respiratorie o metaboliche). Possono comparire problemi nella digestione e una diminuzione dell'appetito. Sono frequenti le dermatosi (orticaria, eczema, acne), causate probabilmente da autointossicazione dovuta all'assorbimento di sostanze che avrebbero dovuto essere eliminate, ma che invece permangono troppo a lungo nell'intestino.

Sintomi dell’apparato digerente

Le persone che soffrono del disturbo possono inoltre essere affette frequentemente da flatulenze (emissione di gas prodotte nel tratto gastrointestinale), a causa dell'aria presente non eliminata. La massa delle feci è scarsa e spesso hanno un aspetto molto secco e duro; la defecazione non è totale e il soggetto avverte una sensazione di gonfiore. Può essere utile un lavaggio dell'intestino tramite idrocolon terapia.

-

Polpi intestinali

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cosa sono i polipi intestinali

I polipi intestinali sono piccole protuberanze soffici che si formano sulla mucosa dell'intestino, specialmente nel colon e nel retto. Generalmente sono neoformazioni di origine benigna. Con il passare del tempo alcune tipologie di polipi intestinali evolvono in una forma maligna; per questo motivo la più efficace opera di prevenzione del cancro al colon è lo screening precoce (protocollo di indagini diagnostiche generalizzate) rivolto all'identificazione e all'eventuale asportazione dei polipi intestinali. Esistono diversi tipi di polipi intestinali:

1) Polipi peduncolati: sporgono dalla parete intestinale, sono a forma di fungo e possono essere rimossi facilmente

2) Polipi sessili: sono senza peduncolo, piattiformi, quindi adesi completamente alla parete del viscere; la rimozione chirurgica è più difficile

3) Polipo singolo (unico)

4) Polipi multipli (1-100)

5) Poliposi (>100): la poliposi può essere di origine sporadica o familiare (legata ad un difetto genico trasmissibile); in quest'ultimo caso il rischio di degenerazione in un tumore del colon-retto è piuttosto elevato.

Polipi iperplastici ed infiammatori: sono entrambi di origine benigna (non presentano grossi rischi di evoluzione neoplastica). I polipi infiammatori sono spesso associati a Colite ulcerosa, Morbo di Crohn, coliti infettive e diverticolosi.

Polipi amartomatosi: sono lesioni non neoplastiche spesso di origine familiare.

Polipi neoplastici (tumorali) o adenomatosi: in base alle caratteristiche macroscopiche ed istologiche possono trovarsi in uno stadio più o meno avanzato. Si distinguono in polipi tubulari, polipi villosi (a maggior rischio di cancerizzazione) e polipi misti tubulo-villosi.

Le dimensioni dei polipi intestinali sono variabili e vanno da pochi millimetri a tre - quattro centimetri.

Cause dei polpi intestinali

Le cause dei polipi intestinali sono da ricollegare alla dieta ed alle mancanze o gli eccessi che essa può portare.Uno scarso apporto di fibre ed un elevato apporto di carni rosse e grassi saturi sembrano favorire l’insorgenza di polipi.

Età e genetica

L’avanzare dell’età, i fattori genetici, la tendenza all’infiammazione del colon, come anche il sovrappeso e la vita sedentaria possono favorire il disturbo.

Sintomi dei polpi intestinali

Il polipo intestinale è nella maggior parte dei casi non presenta sintomi, è silente. Se si hanno sintomi, nella maggioranza dei casi si ha sanguinamento dal retto.

Polipo di grandi dimensioni

Se le dimensioni del polipo sono importanti si possono riscontrare dolori addominali o diarrea in quantità abbondanti oppure anche episodi di dolore intenso e coliche.

-

Cancro del colon

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è il cancro del colon

Il carcinoma del colon-retto (CRC) è un cancro maligno, molto diffuso, originato nel colon, nel retto e nell'appendice. Colpisce circa 610.000 morti all'anno nel mondo, è la quarta forma di cancro più diffusa.

Molte sono le cause che concorrono a determinare la malattia: tra esse ne sono state individuate alcune legate alla dieta e all'alimentazione, altre genetiche e altre di tipo non ereditario.

1) Cause nutrizionali: è stato dimostrato che una dieta ricca di calorie, di grassi animali e povera di fibre, è associata a un aumento dei tumori intestinali; al contrario, diete ricche di fibre (contenute in frutta e vegetali) sembrano avere un ruolo di protezione.

2) Cause genetici: il rischio di contrarre il cancro al colon-retto è più alto se nella famiglia d'origine si sono manifestate alcune malattie che predispongono alla formazione di tumori intestinali.

Elenchiamole poliposi adenomatose ereditarie (patologie che riguardano colon e retto, in cui compaiono centinaia o migliaia di polipi): l'adenomatosi poliposa familiare o FAP, la sindrome di Gardner e quella di Turcot) e quella che viene chiamata carcinosi ereditaria del colon-retto su base non poliposica (detta anche HNPCC o sindrome di Lynch).

Queste malattie Si ereditano dai genitori portatori di specifiche alterazioni genetiche, talvolta anche senza la comparsa di sintomi. La probabilità di trasmettere ai figli il gene alterato è del 50 per cento, senza distinzione di sesso.

3) Cause non ereditarie: sono importanti l'età (l'incidenza è 10 volte superiore tra le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni rispetto a coloro che hanno 40-44 anni)

le malattie infiammatorie croniche intestinali (per esempio la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn) una storia clinica passata di polipi del colon o di un pregresso tumore del colon-retto.Polipi e carcinomi che non rientrano tra le sindromi ereditarie illustrate sopra vengono definiti "sporadici", sebbene anche in questo caso sembra vi sia una certa ereditarietà familiare.

Si stima che il rischio di contrarre un cancro al colon aumenti di 2 o 3 volte nei parenti di primo grado di una persona affetta da cancro o da polipi del grosso intestino.

Cause del cancro del colon

E' stato dimostrato che una dieta ricca di calorie, di grassi animali e povera di fibre, è associata a un aumento dei tumori intestinali; al contrario, diete ricche di fibre (contenute in frutta e vegetali) sembrano avere un ruolo di protezione.

Cause genetiche

Il rischio di contrarre il cancro al colon-retto è più alto se nella famiglia d'origine si sono manifestate alcune malattie che predispongono alla formazione di tumori intestinali.

Elencandole: poliposi adenomatose ereditarie (patologie che riguardano colon e retto, in cui compaiono centinaia o migliaia di polipi): l'adenomatosi poliposa familiare o FAP, la sindrome di Gardner e quella di Turcot) e quella che viene chiamata carcinosi ereditaria del colon-retto su base non poliposica (detta anche HNPCC o sindrome di Lynch).

Queste malattie Si ereditano dai genitori portatori di specifiche alterazioni genetiche, talvolta anche senza la comparsa di sintomi. La probabilità di trasmettere ai figli il gene alterato è del 50 per cento, senza distinzione di sesso.

Cause non ereditarie

Sono importanti l'età (l'incidenza è 10 volte superiore tra le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni rispetto a coloro che hanno 40-44 anni)

le malattie infiammatorie croniche intestinali (per esempio la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn) una storia clinica passata di polipi del colon o di un pregresso tumore del colon-retto.

Polipi e carcinomi che non rientrano tra le sindromi ereditarie illustrate sopra vengono definiti "sporadici", sebbene anche in questo caso sembra vi sia una certa ereditarietà familiare.

Sintomi del cancro del colon

Il cancro al colon cresce lentamente ed è asintomatico per molto tempo. I sintomi variano in base alla posizione ed alla grandezza del tumore. L’unico sintomo che può rivelarsi è debolezza e astenia. Un modo per individuarlo sta nell’effettuare controlli preventivi per trovare la presenza di sangue occulto nelle feci. Anche la sensazione di non sentirsi svuotati e il dolore durante l’evacuazione sono possibili sintomi del disturbo.

Il colon sinistro ed il colon destro

Se il cancro colpisce la parte sinistra del colon sono probabili diarrea o stipsi fino all’ostruzione del tratto d’intestino. Se ad essere colpita è la parte destra non da segnali immediati a tal punto da essere palpabile dalla parete addominale.

-

Disbiosi intestinale

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la disbiosi intestinale

La disbiosi intestinale è un'alterazione della flora batterica intestinale del colon, molto diffusa nella popolazione. La disbiosi crea colite, stitichezza, gonfiore addominale, meteorismo, flatulenza, diarrea, ecc. che interessano moltissime persone.

La mucosa intestinale

La maggior parte dei disturbi intestinali sono dovuti all'alterazione della mucosa che ne ricopre le pareti interne ed alla distruzione della flora intestinale formata da miliardi di batteri; la salute della flora batterica è importantissima perché svolge un ruolo fondamentale per la nostra salute.

I batteri intestinali

Nell'intestino, appaiono batteri nocivi come funghi, muffe, candida che possono sopravvivere e duplicarsi in assenza di ossigeno. L'ambiente intestinale risulta degradato, rendendo il terreno adatto per parassiti o vermi intestinali. Se l'ambiente intestinale non è in salute si creano fenomeni dannosi, come la fermentazione e la putrefazione, che producono sostanze tossiche, avvelenando il sangue e pian piano tutto l'organismo. In questo caso si parla di autointossinazione.

Stile di vita

Certamente uno stile di vita sano, con attività fisica, aiuterebbe il corpo a smaltire le sostanze tossiche accumulate attraverso i reni.

Cause della disbiosi intestinale

Le cause della disbiosi sono molteplici e da ricercare nell’alimentazione. Gli eccessi di zucchero, carne e alcol, lo scarso apporto di verdura sono i fattori scatenanti più comuni. Sono scatenanti anche i cibi contaminati da fertilizzanti, oppure da conservanti, farmaci, lassativi, antibiotici, tranquillanti.

Altre cause rilevanti

Purtroppo lo stress e l’ansia non sono da sottovalutare, oltre che a problemi epatici, malassorbimento (intolleranze alimentari), infezioni o diverticoli.

Sintomi della disbiosi intestinale

I sintomi principali della disbiosi sono localizzati nella zona gastrointestinale. Si possono distinguere in produzione di gas, meteorismo, gonfiore ed anche nausea o vomito.

Sintomi correlati

In seguito a questo disturbo possono insorgere minore efficienza fisica, cambi d’umore o disturbi del sonno. Non è raro che nelle donne, al manifestarsi del disturbo, compaiano periodiche infezioni genitali come la candida.

-

Sindrome della valvola ileo cecale

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la sindrome della valvola ileo cecale

La valvola ileocecale è una valvola bicuspide che delimita il passaggio del materiale ingerito e digerito tra l'ileo, (ovvero l'ultima parte dell'intestino tenue), e il cieco, prima parte del colon, dove è anche alloggiata l'appendice.

A cosa serve la valvola ileo cecale

Il compito della valvola ileocecale è quello di impedire il rigurgito del chimo (prodotto della digestione dello stomaco) nell'intestino tenue, dove sarebbe riassorbito. Questo sarebbe la narmale funzionalità.

Il malfunzionamento della valvola

La valvola può malfunzionare in chiusura od in apertura, ossia può rimanere chiusa o spalancata.

1) La valvola ileocecale chiusa impedisce al chimo il transito verso il colon. Nell'ileo il chimo imputridisce e diventa tossico. Uno dei sintomi è la riduzione del riposo notturno; il sonno prolungato induce un peggioramento, mentre il movimento fa migliorare i sintomi.

2) La valvola ileoceale aperta non impedisce il ritorno del chimo nell'ileo creando gli stessi problemi della valvola chiusa. Si spiegano così molti dolori in fossa iliaca destra a volte confusi con appendicite.

Cause della sindrome della valvola ileo cecale

L’occlusione intestinale è causata solitamente da operazioni chirurgiche all’addome. Dopo poche ore dall’operazione si verifica solitamente il disturbo. Anche un mancato apporto di sangue all’intestino dovuto da arteriosclerosi o per danneggiamento di un vaso sanguigno possono condurre a occlusione. Può verificarsi il disturbo anche in presenza di trombo o infezione all’intestino.

Disturbi scatenanti la sindrome

Altri disturbi come insufficienza renale oppure elevati livelli di calcio o bassi di potassio possono favorire l’insorgere del disturbo. Non sono da sottovalutare nemmeno l’uso di farmaci (oppiacei, analgesici) e l’ipofunzione della tiroide.

Sintomi della sindrome della valvola ileo cecale

I sintomi dell’occlusione sono meteorismo, vomito, crampi, perdita dell’appetito e stipsi ostinata (stitichezza dove l’intervallo tra una espulsione e l’altra degli scarti del cibo ingerito, può arrivare fino a 10-12 giorni).

-

Occlusione intestinale

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'occlusione intestinale

L'occlusione intestinale consiste in una ostruzione parziale o totale dell’intestino tenue o del colon, che impedisce il transito del materiale ingerito. L'occlusione intestinale consistente nell'arresto completo del passaggio di feci e gas all'interno dell'intestino.

Le occlusioni intestinali possono essere meccaniche (legate a un ostacolo di natura organica) o funzionali (per spasmo o paralisi della muscolatura liscia intestinale).

1) Forme meccaniche. Si suddividono in occlusioni per strangolamento e per ostruzione.

Le prime sono caratterizzate da lesioni vascolari connesse alla compressione o alla torsione dei vasi. La compressione provoca un arresto dell’irrorazione del sangue, che rischia di condurre alla cancrena (morte di un tessuto o organo), e può essere causata da:

- brusco strangolamento di un’ansa intestinale a contatto con un’aderenza (fasci di tessuto fibroso che si formano fra tessuti, organi o articolazioni a seguito di un trauma o di un intervento chirurgico)

- strangolamento di un’ernia inguinale o crurale (della zona del femore)

- torsione su se stessa di un’ansa troppo lunga del sigma o da un volvolo (grave patologia chirurgica caratterizzata dalla torsione su se stesso di un viscere tubulare o di un suo segmento).

Le occlusioni da ostruzione sono causate dallo sviluppo di un tumore benigno o maligno dell’intestino, che restringe il lume (porzione interna cava di un organo o di un vaso sanguigno o linfatico ) dei visceri, da una malattia infiammatoria o da una diverticolite (infezione dei diverticoli intestinali).

2) Forme funzionali. Sono caratterizzate da paralisi dell’intestino, causata da una lesione a carico di un organo vicino, quale appendicite, ascesso (raccolta di pus che si forma in un tessuto), ematoma (raccolta di sangue fuoriuscito dal sistema circolatorio e localizzata in un tessuto o in una cavità dell'organismo), pancreatite (malattia infiammatoria del pancreas).

Cause dell'occlusione intestinale

Nei Neonati

L’occlusione intestinale nei neonati può essere causata da una massa di contenuto intestinale indurita, da anomalie congenite o dalla torsione di un’ansa intestinale.

Negli adulti

L’occlusione negli adulti riscontra un gran numero di cause. Tra queste vi sono il morbo di Crohn, l’occlusione di un segmento del tenue, il tumore al pancreas, un precedente intervento chirurgico, la presenza di un ernia ed anche il formarsi di un tappo di feci dure.

Sintomi dell'occlusione intestinale

I sintomi a breve termine si manifestano come crampi addominali e perdita d’appetito. Un’occlusione completa causa stipsi ostinata (l’intervallo tra le espulsioni delle feci può variare da una settimana a 10-12 giorni), mentre una parziale potrebbe causare diarrea.

Sintomi a lungo termine

Con l’avanzare del disturbo si hanno dolori più intensi e duraturi, vomito e, nel caso di perforazione intestinale, infiammazione con febbre.

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi