Il fegato e Rimedi Naturali

Secondo la Naturopatia, quali sono i rimedi naturali, le cure naturali e lo stile di vita più sano per il fegato? Leggi tutte le informazioni raccolte in questa sezione a cura di Simona Vignali, Naturopata, sul fegato, e i relativi disturbi come come epatite, cirrosi e malattie del fegato, secondo la visione della Naturopatia.

- Descrizione

- Naturopatia

- Psicosomatica

- Sintomi

- Rimedi Naturali

- Alimenti

- Approfondimento

Il fegato in Naturopatia

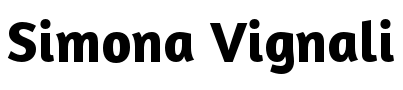

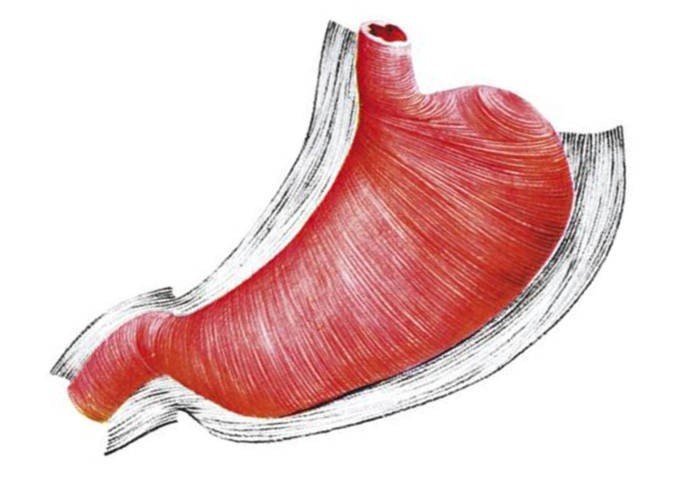

Il fegato in NaturopatiaIl fegato, come è fatto?

Il fegato è la ghiandola più grossa del corpo umano. Si trova a destra, dietro le ultime sette o otto costole. E' di colore bruno e pesa in media 1,5Kg, ma il suo volume e peso si adeguano al mutare delle dimensioni del corpo.

Le numerose funzioni del fegato

Il fegato svolge moltissime funzioni diverse: durante la digestione produce e secerne la bile, si occupa di filtrare le sostanze assorbite nell'intestino tenue, permette di immagazzinare gli zuccheri, regola la coagulazione del sangue.

Avere cura del fegato

Purtroppo con l’alimentazione moderna e lo stile di vita insalubre, compromettiamo la funzionalità di questo organo, affaticandolo. Il fegato è affaticato nelle sue funzioni a causa di un’alimentazione ricca di cibi raffinati e adulterati, un eccesso di proteine, dall’utilizzo di farmaci, dal consumo eccessivo di alcolici, dallo stress e ritmi di vita che alterano quelli biologici. Tutti questi fattori appesantiscono il lavoro del fegato che, invece, deve essere tenuto in salute per salvaguardare anche altri organi connessi come l’intestino e i reni. Un fegato mal funzionante, nel tempo, può portare a serie patologie.

La natura aiuta più della chimica

La natura offre dei rimedi efficaci per prevenire e curare i disturbi epatici. Insieme a questi rimedi, si suggerisce uno stile di vita sano e naturale, fatto di cibi vegetali e integrali, moderata e costante attività fisica e l’utilizzo di tecniche per trasformare lo stress emotivo e le tensioni.

Visione naturopatica del fegato

Il fegato è considerato dalla Naturopatia uno dei principali organi emuntori, ovvero dedito alla depurazione dellescorie, in quanto filtro di numerose sostanze. Gli altri importanti organi emuntori del corpo sono l'intestino, i reni, la pelle e i polmoni.

Cosa appesantisce il fegato

La Naturopatia ricorda sempre che il lavoro del fegato viene “appesantito” da diversi fattori tra cui stress, alcool, tabacco, medicinali, eccesso di grassi alimentari, pesticidi e antiparassitari, tossine e sostanze chimiche alimentari presenti nel cibo, nell'aria nell'acqua. E' importante dare al fegato la possibilità di lavorare al pieno delle sue capacità, per questo secondo la Naturopatia la dieta e il riposo sono fondmentali.

Il fegato e la salute di pelle e capelli

Quando il fegato non funziona, ne risentono diversi sistemi del corpo, tra cui la pelle e il cuoio capelluto. Infatti l'improvvisa perdita di capelli è speso causata da un indebolimento del fegato e qui la naturopatia può intervenire in maniera efficace. Ristabilendo la salute del fegato, con una opportuna depurazione e un sostegno erboristico, la pelle e i capelli ritrovano presto il loro aspetto ottimale.

Interpretazione psicosomatica del fegato

Nella visione psicosomatica, il fegato rappresenta il focolaio della rabbia repressa. I disturbi al fegato colpiscono le persone che non manifestano la rabbia, rimangono passive di fronte a ciò che ritengono un torto e piuttosto che sfogarsi si fanno venire attacchi di fegato.

Rabbia e frustrazione fanno male al fegato

La psicosomatica dei disturbi al fegato sostiene che le persone hanno difficoltà a coordinare e collegare bene gli eventi della propria vita, in relazione alle proprie responsabilità. In questi casi è utile rinunciare a critica e giudizio, smettere di pensare che tutti ce l’abbiano proprio con noi, e alleggerire la frustrazione interna che si scarica direttamente sul fegato.

Sintomi dei disturbi del fegato

I sintomi dei disturbi del fegato si manifestano come debolezza ingustificata, sonnolenza dopo i pasti, nausea, inappetenza, flatulenza.

L'itterizia un sintomo tipico del fegato

Un particolare sintomo relativo al fegato è l’itterizia, ovvero uno stato di congestione del fegato che porta a un riflusso di bile nel sangue, con un conseguente colore giallastro che si diffonde agli occhi e alla pelle di tutto il corpo.

Rimedi naturali per il fegato

I rimedi naturali per il fegato hanno lo scopo di alleggerire il carico di lavoro del fegato. Questo si ottiene anche evitando cibi fritti, la carne di maiale, i latticini e riducendo al minimo i grassi. Bisogna bere alcool con molta moderazione. Consumare verdura e frutta, centrifugati di carote, barbabietola e verdure verdi.

Il digiuno per la salute del fegato

Secondo la Naturopatia, per alleggerire il fegato si possono praticare brevi digiuni periodici, effettuare clisteri depurativi dell'intestino con acqua ed estratto di clorofilla o infuso di caffè.

Il calore fa bene al fegato

Il fegato si rigenera in modo naturale con il calore. Prima di dormire è utile stimolarlo con un profondo auto-massaggio di dieci minuti, poi si può applicare un impacco di olio di ricino caldo per dieci minuti e infine tenere la borsa dell’acqua calda sul fegato quando si va a letto.

Rimedi naturali e stile di vita per il fegato

Ci sono diversi rimedi naturali per il fegato, tra cui estratto di Carciofo, Cardo Mariano, Tarassaco, Rosmarino e Ginepro. Si possono creare sinergie da personalizzare in base al disturbo, ma sempre bisogna accompagnare la cura naturopatica con una dieta molto rigorosa e un riposo adeguato.

Tarassaco: pianta epatoprotettiva

Fra gli integratori alimentari utili per il fegato c’è il tarassaco, una pianta con proprietà depurative e antinfiammatorie, utile per la cura di molti disturbi epatici. Stimola la funzionalità epatica, biliare e renale e ha proprietà amaro-toniche e digestive. Inoltre è diuretico e lassativo. Lo si trova sotto forma di estratto secco o tintura madre o si può assumere sotto forma di tisana o decotto. Il tarassaco controlla i livelli di colesterolo e i trigliceridi nel sangue.

Fumaria

La fumaria è una pianta erbacea con proprietà antinfiammatorie. Contiene alcaloidi, acidi fenolici, acidi alifatici e flavonoidi. Regolarizza il flusso biliare ed è drenante e depurativa. Inoltre ha un’azione antispasmodica e ipotensiva.

Il cardo mariano supporta il fegato

Un’altra pianta molto conosciuta per curare il fegato è il cardo mariano. Contiene silimarina, steroli, flavonoidi, proteine e oli vegetali. Depura il fegato e ripristina la funzionalità epatica.

La disintossicante erba d’orzo

L’erba d’orzo è utilizzata per disintossicare l’organismo attraverso la depurazione del fegato. Contiene clorofilla che ha proprietà disintossicanti, immunostimolanti e antibatteriche. La si trova in erboristeria in polvere, pronta per preparare una bevanda depurativa e mineralizzante.

Il succo di aloe vera

Il succo di aloe vera viene impiegato per risolvere diversi disturbi. In questo caso lo si utilizza per preparare una bevanda depurativa, utile per stimolare la peristalsi intestinale, migliorare la funzionalità epatica e la funzionalità digestiva. Uno dei principi attivi è l’Acemannano, un polisaccaride naturale che protegge naturalmente la mucosa gastrica e intestinale. Il succo di aloe vera ha proprietà antinfiammatorie, disintossicanti, antiossidanti, antibatteriche e antivirali. Nel succo che si acquista non deve essere presente l’Aloina, un principio attivo antrachinonico presente nella pianta che irrita la mucosa intestinale, rendendo il rimedio estremamente lassativo. In generale in quasi tutti i prodotti in commercio l’Aloina non è presente.

Un fiore di Bach per depurare il fegato

Fra i fiori di Bach se ne trova uno efficace per depurare il fegato e tutto l’organismo. È Crab Apple. Questo fiore viene indicato soprattutto alle persone che si vergognano del loro aspetto fisico e che generano pensieri negativi. Viene indicato anche a persone che vogliono intraprendere un periodo di disintossicazione.

Un percorso personalizzato

Se vuoi conoscere meglio i rimedi naturali per depurare e curare il fegato, ti invito a contattarmi. Ti aiuterò a individuare i rimedi più consoni al tuo caso. Puoi contattarmi dal form di questa pagina, per una consulenza on-line oppure di persona, ti risponderò quanto prima.

L'alimentazione amica del fegato

Il fegato è un organo che depura e trasforma tutto ciò che viene introdotto nel corpo. Per questo motivo è spesso sovraccarico di tossine e la sua funzionalità è compromessa. Alimentarsi male, con cibi raffinati, troppe proteine, alcol in eccesso e consumo di farmaci, a volte non indispensabili, affatica questo organo che deve filtrare il sangue per eliminare le tossine che comprometterebbero la buona salute del nostro organismo.

Consigli importanti per salvaguardare il fegato

Come detto poc’anzi occorre alimentarsi correttamente e con cibi biologici e naturali. Evitare fritture, grassi, carne rossa, latticini, margarine, cibi affumicati e bruciacchiati. Non consumare alcol in eccesso e limitare l’uso di farmaci, quando non indispensabili. Invece aumentare il consumo di fibre come frutta e verdura; scegliere cereali integrali e legumi; mantenere nella norma il proprio peso corporeo; evitare diete drastiche; fare una regolare e moderata attività fisica; imparare a gestire le tensioni e lo stress.

Inizia la mattina con acqua e limone

I benefici dell’assunzione quotidiana di acqua calda e limone sono innumerevoli. Questa bevanda è una fonte naturale di vitamina C che aiuta il corpo a sintetizzare le tossine in sostanze che vengono assorbite dall’acqua ed eliminate. Acqua calda e limone aiuta il fegato a produrre bile, elimina la costipazione e favorisce l’espulsione del materiale di scarto.

Il carciofo: il più noto rimedio

È ben noto da tutti quanto il carciofo sia benefico per l’organo epatico, sia come alimento che come rimedio fitoterapico. Il carciofo contiene cinerina, benefica per la secrezione biliare, la funzionalità epatica, renale e intestinale. Inoltre ha un’azione antiossidante che aiuta a proteggere le cellule del corpo, soprattutto quelle epatiche, evitando anche gli accumuli di grasso. Pare che il carciofo favorisca la ricostituzione delle cellule del fegato. Per rigenerare il fegato e purificare il sangue si può consumare il succo di carciofo puro. Elimina le tossine dal sangue e allevia i disturbi del tratto digerente come bruciore di stomaco e nausea.

La barbabietola: ottima per depurare il fegato

La barbabietola è un alimento noto per la sua azione depurativa sul fegato. Questo grazie al suo contenuto di antiossidanti e di sostanze come la betalaina, il ferro, la betanina e l’acido folico, utili per favorire la funzionalità epatica. La barbabietola contiene una fibra chiamata pectina. La pectina stimola la pulizia e favorisce l’eliminazione delle tossine dal fegato, ripristinando la funzionalità epatica.

L’importanza delle verdure a foglia verde

Le verdure a foglia verde come spinaci, rucola, tarassaco, cicoria, ecc, sono ricche di clorofilla. Aiutano il sangue a depurarsi dalle tossine, eliminando i metalli pesanti e i pesticidi. Nel contempo svolgono un’azione protettiva nei confronti del fegato.

Gli oli spremuti a freddo

L’olio di semi di lino oppure l’olio extra vergine di oliva o l’olio di canapa spremuti a freddo sono benefici per la salute del fegato perché apportano una base lipidica che ritiene una parte delle tossine presenti nell’organismo. In questo modo alleggeriscono il carico di lavoro del fegato.

Il tè verde

Fra le bevande che aiutano il fegato si annovera il tè verde. Contiene antiossidanti e catechina. Quest’ultima è in grado di contribuire alla corretta funzionalità epatica.

Affidarsi ai consigli di un esperto

Se vuoi conoscere gli alimenti più salutari per depurare e mantenere in salute il fegato, ti invito a contattarmi dal form di questa pagina, per una consulenza on-line oppure di persona, ti risponderò quanto prima.

Guarda il video dedicato a rimedi più efficaci per la salute del fegato.

Videopillola di Naturopatia: i rimedi naturali per il fegato GUARDA IL VIDEO

Rimedi naturali per i disturbi del fegato

Disturbi comuni del fegato

- Epatite

- Steatosi epatica

- Emocromatosi

- Cancro al fegato

- Malattia di Wilson

- Colangite

- Cirrosi biliare

- Sindrome di Gilbert

- Glicogenosi

- Atresia

- Cirrosi epatica

- Cisti epatica

- Encefalopatia epatica

- Fascioliasi

- GB virus

- Insufficienza epatica

- Iperbilirubinemia

- Peliosi epatica

- Schistosomiasi

- Sindrome di Budd-Chiari

-

Epatite

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'epatite

L’epatite è un’infiammazione del fegato dovuta nella maggior parte dei casi a virus, oppure come conseguenza dell’abuso di farmaci e alcool etc. L’epatite è una malattia del fegato determinata da vari fattori (vedi cause) che inducono un processo infiammatorio a livello epatico.

L'epatite può essere di due tipi

- Epatite infettiva: provocata da batteri e parassiti;

- Epatite tossica: provocata da sostanze tossiche.

Nel caso di epatiti infettive esistono diverse forme virali

- Epatite A: forma virale causata dal virus HAV

- Epatite B: “epatite da siero” da virus HBV

- Epatite C: forma virale causata dal virus HCV

- Epatite C: forma virale causata dal virus HDV

- Epatite C: forma virale causata dal virus HEV

L'epatite A è immunizzante

Un attacco di epatite infettiva A in genere protegge da infezioni successive, ma non dall’epatite B e viceversa.

Cause dell'epatite virale

L'epatite virale è imputabile a varie cause: agenti infettivi quali batteri, protozoi e virus, nel caso di epatiti virali infettive oppure sostanze tossiche, quali farmaci, alcool o funghi velenosi (nel caso di epatite tossica). In particolare, nelle epatiti virali si distinguono modalità di infezione oro-fecale (epatiti A ed E) e parentale per contatto con sangue o liquidi infetti (epatiti B, C e D).

Cause dell'epatite A

Nell’epatite virale A le cause possono essere diverse e la trasmissione avviene attraverso cibi e bevande contaminati dai portatori (per esempio frutti di mare, acqua contaminata in aree dove l'epatite A è endemica).

Cause dell'epatite B

Nell’epatite “da siero” B le cause di trasmissione sono dovute a contatto su mucose o ferite di sangue infetto o liquidi corporei contenenti sangue (lesioni accidentali con aghi, strumenti chirurgici infetti, rasoi, forbici), oppure per via trasplacentale o perineale da madre a figlio, o ancora per via sessuale, o per contatto con blatte in Paesi degradati.

Cause dell'epatite C

Nell’epatite virale C le cause di contagio sono principalmente per contatto diretto con sangue infetto (trasfusioni di sangue infetto, strumenti medici non sterilizzati, uso di droghe per endovena).

Cause dell'epatite D

Nell’epatite virale D le cause sono da ricondursi a precedente o concomitante infezione da epatite di tipo B. L’epatite virale D è frequente soprattutto tra i tossicodipendenti e tra chi ha subito varie trasfusioni di sangue.

Cause dell'epatite E

Nell’epatite virale E le cause di infezione sono analoghe a quelle dell’epatite A, ovvero attraverso il consumo di acqua e alimenti contaminati da feci infette.

Sintomi dell'epatite nella fase pre-itterica

I sintomi dell'epatite, sia nelle forme infettive sia nelle forme tossiche, nella fase pre-itterica si manifestano normalmente con i seguenti segnali: malessere generale, inappetenza, senso di debolezza e astenia, dissenteria, perdita di peso, anoressia, dolori muscolari, accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dei tessuti (edema), mal di testa, febbre, dolore addominale localizzato nella regione superiore destra dell'addome e accentuato alla palpazione.

Sintomi dell'epatite nella fase itterica

Nella fase itterica i sintomi sono disturbi digestivi, nausea, vomito, sete intensa, colorazione gialla della cute e delle sclere oculari (ittero), prurito, feci chiare e urine scure.

Tempi di comparsa dei sintomi

Nelle epatiti infettive con trasmissione oro-fecale i sintomi compaiono da 15 a 50 giorni dopo l’ingestione del cibo contaminato.

-

Steatosi epatica

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la steatosi epatica

La steatosi epatica (o fegato grasso) è una patologia delle cellule. Si riferisce ad una quantità eccessiva tra le cellule di trigliceridi (steatosi).

Il tessuto epatico viene danneggiato e si può arrivare alla necrosi della cellula. Il fegato è un organo chiave nel metabolismo dei lipidi, infatti è molto sensibile ai processi steatosici.

Esistono diverse forme di steatosi epatica:

- etilica (eccesso di alcool)

- diabetica (eccesso di zuccheri)

- iperlipemica (eccesso di lipidi,ossia grassi,nel sangue)

- da farmaci e da droghe

- da iperalimentazione parenterale (eccesso di alimentazione per via venosa)

- da carenza di alimentazione

- da by-pass intestinale

- acuta gravidica (riscontrabile nel terzo trimestre di gravidanza)

- da abetalipoproteinemia (assunzione dei grassi direttamente dall'intestino)

La steatosi epatica ha cause comuni

Le cause comuni della steatosi epatica (o fegato grasso) sono il diabete, l'obesità, una dieta troppo ricca di grassi, sbilanciata, un digiuno prolungato oppure anche l'alcolismo.

Un procedimento sconosciuto

I farmaci, i disturbi metabolici ereditari e la malnutrizione possono altrettanto influire sulla steatosi epatica. Ciò nonostante non si conosce il procedimento per il quale il fegato accumuli grasso nelle sue cellule.

Un disturbo silente

La steatosi epatica purtroppo non presenta sintomi se non in stadi avanzati. Solo allora si possono avvertire lievi dolori alla parte destra dell’addome.

Solamente in rari casi si possono verificare nausea, vomito e colorazione giallastra della pelle conosciuta come ittero.

-

Emocromatosi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'emocromatosi

L'emocromatosi è una malattia ereditaria che consiste nell'aumentato assorbimento del ferro. Ciò comporta, nell'uomo (data la mancata perdita ematica mestruale mensile) e anche nella donna, dopo la menopausa, un aumento della quantità totale del ferro, che dai 3-4 g. quali si ritrovano normalmente nell'individuo adulto, passa ai 40-50 g della forma conclamata.

Quando si manifesta

L'emocromatosi è ancora relativamente poco conosciuta perché si manifesta negli stati d'età avanzati; i sintomi qualora presenti non sono specifici; il disturbo in sé e gli esami diagnostici sono poco studiati; infine è una malattia spesso confusa con la cirrosi alcoolica.

I danni dell'emocromatosi

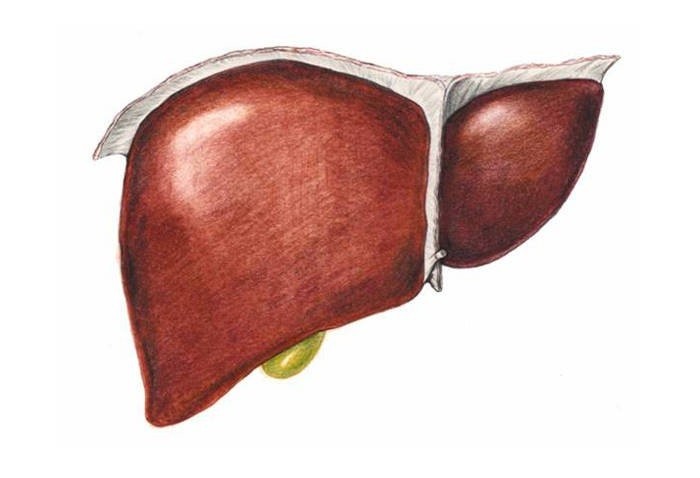

I danni più gravi si verificano a carico del fegato, del pancreas, del cuore, dei reni e delle ghiandole endocrine. Per quanto concerne il fegato, il ferro appare sotto forma di ammassi emosiderinici nelle cellule parenchimali ed in minor misura nelle cellule di Kupffer. Tale abnorme deposito si accompagna ben presto ad una proliferazione connettivale finché tale struttura non viene completamente sovvertita dalla tipica trasformazione cirrotica.

Parametri degli esami clinici di laboratorio

1) aumento, fino al doppio dei valori minimi, della sideremia

2) aumento della ferritina sierica che raggiunge spesso valori superiori di 3-4 volte

quelli normali

3) aumento dell'escrezione del ferro urinario

L’emocromatosi colpisce quasi esclusivamente il sesso maschile. Gli uomini sono soggetti maggiormente a tale malattia.

Cause dell’emocromatosi

Le cause dell’emocromatosi (diabete bronzino) sono dovute all’aumento di assorbimento del ferro a livello intestinale e conseguente deposito a livello di vari organi.

Cause ereditarie

Le cause dell’emocromatosi sono principalmente ereditarie (in questo caso si parla di emocromatosi primaria o genetica). Nell’emocromatosi eraditaria sono quattro i geni alternativamente coinvolti (HFE, HJV, HAMP, TfR2, ferroportina 1).

Cause patologiche

Più raramente le cause dell’emocromatosi sono di tipo patologico (in questo caso di tratta di emocromatosi secondaria o acquisita). Le cause dell’emocromatosi secondaria sono varie: talassemia, anemia, cirrosi alcolica, terapie farmacologiche prolungate.

Sintomi dell’emocromatosi

I sintomi dell’emocromatosi (o diabete bronzino) rimangono nascosti per molto tempo senza che la malattia venga scoperta. I sintomi dell’emocromatosi compaiono dopo i 40-50 anni, tranne che per l’emocromatosi giovanile. Il sintomo principale dell’emocromatosi è la caratteristica colorazione brunastra (bronzea) della pelle.

Sintomi simili a quelli del diabete

I sintomi dell’emocromatosi in generale sono: dolori articolari e addominali, aumento del volume del fegato (epatomegalia), sonnolenza, debolezza fisica (astenia), riduzione della libido, ipogonadismo. Altri sintomi dell’emocromatosi sono per lo più simili a quelli classici del diabete: alterazioni del metabolismo dei glucidi, aumento della sete e della fame.

-

Cancro al fegato

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è il cancro al fegato

Il cancro al fegato,o epatocarcinoma, è una neoplasia (processo patologico per cui le cellule di un tessuto proliferano in modo abnorme) che nella maggior parte dei casi dipende dall'evoluzione delle epatiti virali croniche B e C.

I due tipi di tumori del fegato

Esistono due tipi di tumore al fegato

1) il cancro del fegato primitivo, una neoplasia che si origina nei tessuti epatici

2) il cancro del fegato metastatico, un cancro che nasce in altri organi dai quali si diffonde al fegato.Il cancro del fegato primitivo può insorgere a qualsiasi età, poichè dipende dalla proliferazione senza controllo di cellule interne al fegato.

Cause del tumore al fegato

Le cause del tumore al fegato di tipo primitivo sono correlate da patologie che si sviluppano a partire dalle cellule epatiche e danneggia le altre cellule sane (epatomi), dall’epitelio biliare (colangiomi) o da componenti connettivali (sarcomi).

Tumore al fegato primitivo

Le cause del tumore al fegato di tipo primitivo sono spesso associabili anche a una cirrosi epatica (in 10-15% dei casi), oppure si formano a partire dalle cellule epatiche (epatomi), dall’epitelio biliare (colangiomi) o da componenti connettivali (sarcomi).

Tumore al fegato secondario

Le cause del tumore al fegato di tipo secondario sono conseguenza di metastasi di cancro primitivo del tubo digerente, del pancreas, dei polmoni o della mammella.

Sintomi del tumore al fegato

I sintomi del tumore al fegato sono: dolore addominale, gonfiore addominale (ascite), colorito giallastro della pelle (ittero), stanchezza (astenia), nausea, vomito, perdita di peso rapido, edema, urine scure. Il fegato alla palpazione appare irregolare, molto duro e doloroso.

Diagnosi del tumore al fegato

La diagnosi del tumore al fegato viene eseguita analizzando le fosfatasi alcaline, che risultano elevate, oppure sulla comparsa di presenza di sangue nella cavità peritoneale (emoperitoneo), attraverso laparoscopia o puntura-biopsia epatica.

-

Malattia di Wilson

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la Malattia di Wilson

La cirrosi epatica del morbo di Wilson, o degenerazione epatolenticolare, è una rara malattia che si trasmette ereditariamente con carattere recessivo; colpisce prevalentemente soggetti in giovane età (6-20 anni), dando manifestazioni di natura neurologica-psichiatrica ed epatica con cambiamenti anatomici dovuti a un eccessivo accumulo di rame nei tessuti.

Cura della malattia di Wilson

Per curare la malattia è previsto l'uso di medicinali che riducono l'assorbimento di rame e ne rimuovono l'eccesso dall'organismo. Raramente si rende necessario un trapianto di fegato. Le persone con un solo gene difettoso sono portatori eterozigoti e possono avere lievi anomalie del metabolismo del rame. La malattia di Wilson in Italia è riconosciuta Malattia Rara (MR).

Cause della Malattia di Wilson

La malattia di Wilson è dovuta a una mutazione nel gene ATP7B (di cui oggi se ne conoscono circa 300 mutazioni) e viene trasmessa ereditariamente in modalità autosomica recessiva (ovvero entrambe i genitori devono possedere il gene alterato sull’allele recesivo). Il gene difettoso responsabile della malattia di Wilson è stato localizzato e mappato sul cromosoma 13 e codifica per un enzima che ha la funzione di trasporto del rame nella bile.

Accumulo di bile nella malattia di Wilson

Nella malattia di Wilson il gene ATP7B non contribuisce a produrre tale enzima e pertanto si ha una secrezione biliare insufficiente con conseguente accumulo che intossica soprattutto fegato e cervello, ma pure occhio (nell’iride), cuore, reni e altri organi

Sintomi della malattia di Wilson

Nella malattia di Wilson i sintomi sono principalmente a carico di fegato e cervello. Nella malattia di Wilson i sintomi i disturbi epatici sono di varia natura: encefalopatia epatica (stanchezza, confusione, emoraggia), ipertensione della vena porta, varici esofagee, aumento del volume della milza, accumulo di liquido nell’addome cirrosi epatica, anemia emolitica, difetti del metabolismo del fegato.

Disturbi neurologici nella malattia di Wilson

La malattia di Wilson provoca anche problemi neurologici e psichiatrici: deficit delle capacità cognitive, cambiamenti di comportamento, ansia, depressione, psicosi, movimenti rallentati, aumento della rigidità, tremori alle mani, espressioni facciali mascherate, difetti nell’articolare il linguaggio, mancanza di coordinazione, movimenti improvvisi e incontrollati, convulsioni ed emicrania.

-

Colangite

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la colangite

Con colangite si intende un processo flogistico (infiammatorio) di varia entità, per lo più ad andamento crescente, che colpisce le vie biliari intra ed extra epatiche (del fegato), con fibrosi e stenosi degli stessi. Sono state studiate tre forme:

Colangiti acute

Se ne distinguono una forma acuta non suppurativa ed una settico-suppurativa o maligna. Ambedue le forme sono per lo più secondarie a processi flogistici localizzati nella colecisti, nella porzione terminale del coledoco e nel pancreas.

Può capitare che si manifesti una forma particolare di colangite dopo un intervento di appendicectomia (colangite post-appendicectomia). La colangite post-appendicectomia insorge nella prima settimana dopo l'intervento.

Colangiti croniche

Costituiscono una forma piuttosto comune di disturbo epatico, la cui incidenza è aumentata con l'introduzione di nuove tecniche diagnostiche ed in modo particolare della biopsia epatica.

Forme particolari di colangite

Forme particolari sono rappresentate dalle colangiti parassitarie, dovute soprattutto all'ascaris lumbricoides (verme cilindrico) e alla giardia lamblia (parassita dell'intestino tenue), che, risalendo dal duodeno, si annidano nelle vie biliari.

Cause della colangite

Le cause della colangite (o angiocolite), in alcuni casi, possono essere complicate da infezioni della mucosa epato-biliare a carico di batteri vari (Escherichia coli, enterococchi, stafilococchi, streptococchi, salmonelle etc.).

La colangite di vario tipo

Altre cause della colangite (o angiocolite) sono imputabili a ostruzione delle vie biliari per calcolosi oppure tumori occludenti. In genere la colangite è di tipo ascendente (dall’intestino al fegato), più raramente attraverso la circolazione sanguigna o linfatica. Le colangiti batteriche possono essere complicate dalla presenza di pus.

Sintomi della colangite acuta

I sintomi della colangite (o angiocolite) acuta sono: malessere generale, dolore al fegato alla palpazione, senso di pesantezza nella parte destra dell’addome, disturbi digestivi, nausea e vomito, diarrea, astenia, perdita di peso, colorazione giallastra della cute (ittero), brividi seguiti da febbre elevata.

Sintomi della colangite cronica

I sintomi della colangite (o angiocolite) cronica, che di solito compare in seguito a forme acute, sono gli stessi sintomi attenuati. In alcuni casi, a seguito di colangiti dei dotti intraepatici si ha cirrosi biliare.

-

Cirrosi biliare

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la cirrosi biliare

La cirrosi biliare è una malattia cronica riconducibile a progressiva distruzione delle vie biliari. In particolare, la cirrosi biliare primitiva (PBC) determina un’infiammazione cronica dei canali biliari intraepatici (le vie biliari poste all’interno fegato), con ristagno di bile (colestasi) e danni secondari al fegato stesso.

Una infiammazione delle cellule epatiche

La cirrosi biliare si presenta inizialmente come infiammazione delle cellule epatiche e comparsa di tessuto cicatriziale (fibrosi) fino a provocare cirrosi. La cirrosi biliare secondaria, invece, è conseguente a un’ostruzione oppure a una lesione del coledoco (della cistifellea).

Cause della cirrosi biliare

La cirrosi biliare è riconducibile a varie cause: fattori genetici collegati a disfunzioni del sistema immunitario (malattie autoimmuni varie, tra cui la celiachia, l’epatite, il diabete, l’artrite remautoide), calcoli renali e biliari, malattie della tiroide, osteoporosi, processi infiammatori e infezioni.

Cause non del tutto note

In ogni caso secondo la medicina le cause della cirrosi biliare non sono ancpra del tutto note.La malattia è molto più frequente nelle donne che negli uomini e viene diagnosticata tra i 30 e i 60 anni.

Sintomi della cirrosi biliare

sintomi della cirrosi biliare primitiva sono segnali riconducibili a insufficienza epatica e ipertensione della vena porta: colorazione giallastra della pelle (ittero), prurito caratteristico, addome gonfio (ascite), edemi agli arti inferiori, varici sanguinanti, emorragie etc.

I sintomi della cirrosi dsono subdoli

Altri sintomi imputabili alla cirrosi epatica sono: stanchezza e sonnolenza diurna, innalzamento lieve della temperatura nelle ore serali. I sintomi della cirrosi biliare sono subdoli, con periodi anche prolungati di relativo benessere, in ogni caso la malattia progredisce lentamente e in modo graduale.

-

Sindrome di Gilbert

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la Sindrome di Gilbert

La Sindrome di Gilbert è una patologia benigna del fegato, caratterizzata da un aumento della bilirubina non coniugata. E' una patologia riscontrabile in circa il 4% di tutta la popolazione senza apparenti cause di natura emolitica e senza epatopatie in atto. Tale sindrome, pur essendo frequente, è dovuta a molteplici difetti ed in particolare a problemi di captazione, di trasporto intracellulare e di coniugazione.

Quando aumenta la bilirubina

L'aumento di bilirubina avviene generalmente dopo sforzi fisici, durante malattie infettive o prolungato digiuno. In questi casi è più facile che si tratti di un difetto enzimatico parziale di glicuronil-transferasi, per cui la somministrazione di induttori enzimatici (per esempio il fenobarbital) riesce più facilmente a normalizzare il tasso sierico della bilirubina.

Una sindrome benigna non rischiosa

Anche la forma più evidente di Sindrome di Gilbert è del tutto benigna ed i portatori devono essere soltanto tranquillizzati; essi infatti manifestano spesso stati d'ansia dovuti in parte o del tutto al timore di avere una grave epatopatia.

Le cause sono poco chiare

Le cause della sindrome di Gilbert sono ad oggi poco chiare. L’unico fattore più plausibile è quello legato all’ereditarietà o a uno squilibrio insorto nel tempo.

I sintomi sono simili a patologie gravi

I sintomi assomigliano a disturbi più gravi come epatiti, pancreatiti o cirrosi, perché durante il manifestarsi della sindrome possono essere malessere,debolezza, stanchezza o dolori addominali non persistenti. E’ possibile riscontrare una leggera e altalenante forma di ittero dove la cute diventa giallastra ma, al contrario dell’ittero vero e proprio, gli occhi non lo diventano.

-

Glicogenosi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la glicogenosi

Le glicogenosi sono caratterizzate da un eccessivo e/o abnorme accumulo di glicogeno (polimero del glucosio) in vari tessuti in conseguenza di un deficit enzimatico che ostacola il normale metabolismo del glicogeno stesso.

La glicogenosi può manifestarsi in undici modalità

Tutte le forme di glicogenosi (11 tipi) si trasmettono ereditariamente con meccanismo autosomico recessivo ad eccezione del tipo 6 (m. di Hers), che si trasmette con meccanismo di eredità legata al sesso. La principale anomalia metabolica consiste in una insufficiente produzione di glucosio da parte del fegato con conseguente stato ipoglicemico.

Cosa comporta la glicogenosi

La glicogenosi determina un accumulo di glicogeno soprattutto a carico di fegato, reni, cervello, cuore e muscoli. La glicogenosi provoca gravi alterazioni organiche. Le persone affette da glicogenosi non possono utilizzare i depositi di glucosio come fonte di energia immediata e sono costrette a mangiare di continuo per evitare l’ipoglicemia (che ha come con possibili conseguenze le convulsioni e il coma).

Cause della glicogenosi

La glicogenosi (GSD) è causata da errori del genoma che determinano difetti enzimatici, i quali poi vengono trasmessi per via ereditaria come fenotipo autosomico recessivo (ovvero quando nel genotipo sono presenti entrambi gli alleli recessivi), mentre il tipo VIII viene ereditato come fenotipo recessivo legato al cromosoma X.

I diversi tipi di glicogenosi

Esistono diversi tipi di glicogenosi, legati alla carenza di enzimi diversi:

- GSD tipo I (l'enzima mancante è il G6P-fosfatasi, presente solo nel fegato);

- GSD tipo II (l'enzima mancante è l'alpha1-4glucosidasi, soprattutto a livello di fegato e muscoli scheletrici);

- GSD tipo III (l'enzima mancante è quello deramificante, a livello epatico e muscolare);

- GSD tipo IV (l'enzima mancante è quello ramificante glucosil4-6transferasi, a livello del fegato);

- GSD tipo V (l’enzima mancante è la fosforilasi a livello muscolare);

- GSD tipo VI (l’enzima mancante è la fosforilasi a livello epatico);

- GSD tipo VII (l’enzima mancante è la fosfofruttochinasi a livello muscolare);

- GSD tipo VIII (l’enzima fosforilasi epatica è in forma inattiva).

I tipi I, II, III sono le forme più frequenti.

Sintomi della glicogenosi

Le diverse forme di glicogenosi sono accomunate sul piano clinico dal fatto di presentare sintomi a carico dell'apparato muscolare (affaticabilità, ipotonia, ipotrofia, dolore ecc.) soprattutto durante l'esercizio fisico prolungato ma, talora, anche nella normale vita quotidiana.

Distretti colpiti dalla glicogenosi

Accanto ai sintomi muscolari, se ne descrivono molti altri, a seconda degli organi danneggiati in quel tipo specifico di glicogenosi: sintomi da insufficienza cardiaca, epatica, respiratoria ecc.

-

Atresia

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'atresia

L'atresia è una malformazione congenita di un organo cavo caratterizzata dall'assenza di pervietà (apertura) di un canale o di un orifizio normalmente aperti.

L'atresia del neonato

L'atresia delle vie biliari o sindrome dell'epatite neonatale è un complesso di malattie epatiche di varia etiologia, caratterizzate da ittero con forte impronta colestatica che insorge nelle prime settimane di vita del neonato.

Le cause non sono ereditarie

Le cause dell’atresia del neonato non sembrano essere ereditarie. Le cause sono da collegarsi ad un evento al momento della nascita o nel periodo fetale. Un’infezione da virus o batteri, un errato sviluppo dei condotti biliari o del fegato oppure un alterazione del sistema immunitario possono essere i vari componenti di quell’evento.

Un sintomo evidente dopo due settimane di vita

Il sintomo più evidente dell’atresia del neonato è sicuramente l’ittero, quindi la colorazione giallastra della pelle. Sempre dopo le prime due settimane di vita, la colorazione eccessiva delle urine (urine scure) e la mancanza di colore nelle feci (feci chiare), sono un segnale evidente di disturbi epatici nel neonato.

-

Cirrosi epatica

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la cirrosi epatica

La cirrosi epatica è una malattia del fegato, caratterizzata dalla presenza a livello epatico di necrosi (morte prematura), fibrosi (riparazione di un danno del tessuto tramite sostituzione delle cellule parenchimali con tessuto connettivo) e noduli di rigenerazione.

Infiammazione delle cellule epatiche

Il fegato che rimane infiammato per lungo periodo è responsabile di un continuo danno per le cellule infiammatorie. La cirrosi epatica è il risultato di un processo di disgregazione e riparazione del parenchima epatico con formazione di ponti fibrosi tra le unità elementari che costituiscono il fegato: i lobuli. Questo disordine architetturale conduce ad un malfunzionamento del fegato sia dal punto di vista metabolico che dal punto di vista sintetico.

Cause della cirrosi epatica

Le cause che portano all’insorgenza della cirrosi epatica sono diverse e a volte concomitanti. Fra queste l’epatite B e l’epatite C. Quest’ultima si annovera fra le cause principali in Europa. Anche l’epatite D e l’epatite autoimmune conducono a questa patologia cronica. L’abuso di alcol, perpetrato nel tempo, è una delle cause più diffuse insieme all’epatite. Ultimamente è stata riscontrata fra le cause anche l’obesità.

Cause concomitanti

Altre patologie che possono portare alla cirrosi sono: l’epatopatia steatosica; le malattie che danneggiano o distruggono i dotti biliari come la cirrosi biliare primitiva; malattie come la fibrosi cistica, l’emocromatosi, la malattia di Wilson, la galattosemia. Anche il diabete mellito può essere causa di cirrosi. A volte la patologia è causata dall’abuso di alcuni farmaci o da infezioni.

Sintomi della cirrosi epatica

I sintomi della cirrosi epatica in fase precoce sono ambigui e non ben definiti. I sintomi della cirrosi epatica agli stadi iniziali sono assimilabili a disturbi della digestione: inappetenza, difficoltà digestive, peso allo stomaco post-prandiale, fino alla comparsa di nausea e vomito, ittero. La caratteristica principale della cirrosi epatica è addome gonfio (ascite), con meteorismo (a causa della stasi della vena porta che compromette il riassorbimento dell’aria a livello intestinale).

Sintomi avanzati

A stadi avanzati, altri sintomi della cirrosi epatica sono: viso congestionato (per dilatazione vascolare), palmi delle mani arrossati. Altri sintomi ancora sono: aumento del volume delle mammelle, perdita di peli ascellari e pubici, a causa del diminuire dell’attivazione di estrogeni da parte del fegato.

-

Cisti epatica

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la cisti epatica

La cisti epatica è una lesione cistica a carico del fegato. Le cisti epatiche possono essere: semplici (non parassitarie), multiple (in caso di malattia del fegato policistico o PCLD), idatidea (cisti da parassiti quali l’echinococco), tumori cistici (cistoadenoma e cistadenocarcinoma) e ascessi. In particolare, la cisti idatidea (o idatide) racchiude lo stadio larvale della tenia echinococco del cane.

Cisti epatica e parassiti

La cisti idatidea (o idatide) in realtà è una pseudocisti limitata dalla membrana del parassita stesso. proveniente da cani infetti. La cisti idatidea del fegato accoglie la larva della tenia, presenti nelle feci dei cani ingerite dalle pecore, nelle quali si forma la cisti idatidea. La cisti idatidea nell’uomo compare mangiando cibi infetti dalle uova del parassita oppure toccando i cani.

Cause della cisti epatica semplice

Le cause della cisti epatica semplici non sono note, ma probabilmente sono congenite. In questo caso, il liquido contenuto all'interno della cisti ha composizione simile a quella del plasma sanguigno, ma non contiene amilasi, bile e globuli bianchi. Il fluido della ciste epatica semplice è secreto di continuo dal rivestimento epiteliale della cisti stessa.

La cisti idatidea

Le cause della cisti epatica idatidea, invece, sono da collegarsi a uno stadio del ciclo vitale di alcuni parassiti, come per esempio l’echinococco (la tenia del cane). La cisti idatidea si sviluppa principalmente nel fegato (70% dei casi), ma possono essere coinvolti anche altri organi come il polmone (10% dei casi) e in via eccezionale (reni, milza, cervello, cuore, ossa etc.).

Sintomi della cisti epatica

I sintomi della cisti epatica semplice sono pressoché assenti. Se la cisti epatica è di grandi dimensioni, talvolta possono causare dolore sordo e gonfiore nella parte superiore destra dell’addome. L’ittero (ingiallimento della pelle e del bianco degli occhi), causato dalla ostruzione del dotto biliare, è raro.

Sintomi più frequenti

I sintomi della cisti idatidea (idatide) sono in rapporto alle sue dimensioni, allo stadio e alla vitalità della larva e al sovrapporsi di altre infezioni. I sintomi più comuni della cisti idatidea sono: rigonfiamento esterno visibile, dolore localizzato, disturbi digestivi, cute giallastra (ittero) e prurito simile a orticaria.

-

Encefalopatia epatica

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'encefalopatia epatica

L'encefalopatia epatica è una sindrome neuropsichica, una complicanza metabolica dell'insufficienza epatica grave o uno shunt (è un buco o un passaggio che muove o favorisce il movimento di un liquido da una parte del corpo ad un’altra) porto-sistemico. Questa condizione è potenzialmente risolvibile con adeguate terapie.

Una diagnosi complessa

La diagnosi è difficile, e viene fatta dopo aver escluso altro tipo di eziologia neurologica, psichiatrica, infettiva e metabolica. Se il fegato non funziona bene o è in preda a gravi disturbi, le sostanze tossiche non vengono rimosse dal fegato e si accumulano nel sangue, danneggiando il normale funzionamento delle cellule del cervello. Il filtraggio epatico da parte del sangue che proviene dagli intestini, porta le sostanze tossiche direttamente alla circolazione generale ed in seguito al cervello, senza essere modificate o purificate.

Cause dell'encefalopatia epatica

L'encefalopatia epatica può avere varie cause:

- insufficienza epatica acuta, molto rapida (tipo A);

- dopo interventi chirurgici di shunt portosistemico (creazione di un canale artificiale all'interno del fegato per stabilire una comunicazione tra vena porta e vena epatica) (tipo B);

- complicazione di un'insufficienza epatica cronica (tipo C).

Diverse con-cause

Nell'encefalopatia epatica di tipo C, le cause possono essere diverse: cirrosi epatica, epatite, infezioni (urinarie, peritonite, polmoniti etc.), emorragie gastrointestinali, disidratazione, bassi livelli di ossigeno, ipovolemie (diminuzione del volume di sangue circolante), iponatriemie (concentrazione nel sangue di sodio inferiore a 135 mmol/L), farmaci psicotropi (barbiturici, benzodiazepine, tranquillanti etc.), aumento del carico proteico.

Sintomi dell'encefalopatia epatica

Nell'encefalopatia epatica i sintomi inizialmente possono essere di lieve entità: confusione, indecisione, dimenticanze, cambiamenti d’umore e personalità, alterazioni nel sonno (inversione del giorno e della notte), odore dolce del respiro o di muffa, aggravamento della scrittura, peggioramento della percezione spaziale (verificabile con il trail test, unire punti sparsi casualmente su un foglio di carta).

Sintomi della fase avanzata

Nell’encefalopatia epatica allo stadio avanzato i sintomi sono più gravi: agitazione, eccitazione, disorientamento, confusione estrema, deficit cognitivi, cambiamenti di personalità gravi, rallentamento psicomotorio, anomalie nei riflessi, debolezza, movimenti anormali o tremori a mani e braccia, spasmi muscolari, convulsioni, diminuito livello di coscienza, sonnolenza, coma fino a morte.

-

Fascioliasi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la fascioliasi

La fascioliasi è una malattia del fegato dovuta a un’infestazione delle vie biliari da parte di un parassita, la Fasciola hepatica (un verme trematoide piatto largo 8-13 mm e lungo 20-40 mm).

Malattia animale e umana

La fascioliasi colpisce frequentemente gli erbivori, soprattutto gli ovini, ma può colpire accidentalmente anche altri mammiferi tra cui l’uomo, come ospite definitivo. Nella fascioliasi le uova del parassita, sparse con le feci dell'erbivoro, contaminano le acque dolci e vengono ospitate in un mollusco, la Limnaea truncatula, che funge da ospite intermedio.

I molluschi ne sono veicolo

Le uova poi vengono liberate dai molluschi, quindi aderiscono sulle alghe o sull'erba, dove rimangono incistate per lunghi periodi, fino a quando non vengono ingerite dagli erbivori o eccezionalmente dall'uomo.

Cause della fascioliasi

Nella fascioliasi le cause sono dovute all’ingestione di alghe o erba, oppure acqua, contaminate dalle uova del parassita (Fasciola hepatica), o ancora per ingestione di pesci oppure ortaggi irrigati con acqua contaminata. Nella fascioliasi, dopo 48 ore dall’ingestione, le forme larvali (dette cercarie)della Fasciola hepatica si localizzano nel fegato e dopo circa due mesi passano nelle vie biliari. La fascioliasi è una parassitosi diffusa in diverse parti del mondo (Africa, America Centrale e Meridionale, Asia, Europa) soprattutto nelle zone di degrado, dove le misure di igiene alimentare sono scarse.

Sintomi della fascioliasi

La fascioliasi si manifesta con sintomi di varia natura: febbre, dolore al fegato e aumento del suo volume, ostruzione delle vie biliari, anemia, nausea e vomito; in casi gravi, fibrosi epatica e ascite causata da ipertensione portale. Le uova del parassita ingerito passano dal duodeno, all’intestino, al fegato fino alle vie biliari dove raggiungono lo stadio adulto.

Nella fascioliasi i parassiti allo stadio adulto posso migrare anche in sedi diverse dalle vie biliari, per esempio nella cute. Nella fascioliasi, le uova del parassita si possono trovare nel succo duodenale oppure nelle feci dell’ospite.

-

GB virus

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è il virus GB virus C

Il virus GB virus C (conosciuto anche come GBV-C) è un membro della famiglia Flaviviridae.

a cui è stato attribuito un ruolo eziologico (cioè di causa) in un tipo di epatite virale, denominata per questo "epatite G".La comunità medico-scientifica non è completamente d'accordo nel conferire questo ruolo al virus GB-C poiché in molti lo ritengono non dannoso per l'uomo.

Cause legate al sangue

Le cause del GB virus sono ad oggi legate alle trasfusioni di sangue infetto o per l’utilizzo di aghi promisqui, nel caso di iniezioni di sostanze stupefacenti. E’ raro che una donna in gravidanza, affetta dal virus, lo tasmetta al proprio bambino.

Sintomi del virus C quasi assenti

Il GB virus è a suo modo imprevedibile. I sintomi nei casi di fase acuta della malattia, che generalmente è di breve durata, sono praticamente assenti. Ma ciò non significa che, in alcuni casi, si possano riscontrare seri danni al fegato con conseguente insufficienza epatica.

-

Insufficienza epatica

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'insufficienza epatica

Per insufficienza epatica qualsiasi ci si riferisce a qualsiasi situazione patologica causata da malattie croniche del fegato, come per esempio epatiti virali, alcoliche e autoimmuni, Cirrosi biliare primitiva, etc. Si intende inoltre una grave compromissione delle funzioni epatiche.

Tipi di insufficienza epatica

Esistono tre forme di insufficienza epatica:

1) lieve: digestione lenta, sonnolenza (dopo pranzo) post-prandiale e meteorismo (eccessiva produzione e accumulo di gas)

2) media: astenia (senso di debolezza e fatica), dimagrimento, ittero (colorazione giallastra della pelle, delle sclere e delle mucose), ascite (la raccolta di liquido nella cavità peritoneale), ipertensione portale (causata dall'aumento delle resistenze al flusso ematico della vena porta) ed emorragie

3) grave: alterazioni della personalità, tremori, faetor hepaticus (odore caratteristico dell'alito percepito come dolce-aspro o di muffa, tipico di persone affette da grave malattia epatica), emorragie gravi, encefalopatiaL'insufficienza epatica può essere acuta o cronica

L'insufficienza acuta, è una forma fulminante che compromette tutte le funzioni epatiche.

L'insufficienza cronica, è caratterizzata da una progressiva e lenta compromissione delle funzioni epatiche, accompagnata dalla comparsa di caratteristiche manifestazioni cliniche come: alterazione del trofismo cutaneo e muscolare; deterioramento neuropsichico (encefalopatia P.S.) con un andamento lento e meno grave della forma acuta.Cause della insufficienza epatica

Nell’insufficienza epatica lieve le cause possono essere attribuite a eccessi o intossicazioni alimentari, abuso di farmaci, calcoli biliari, infezioni epatiche etc. Nell’insufficienza epatica ingravescente le cause sono riconducibili alle malattie acute del fegato che, non guarendo completamente, possono recidivare e cronicizzano, soprattutto in malattie croniche che tendono a peggiorare come epatiti, cirrosi, ostruzioni biliari etc.

Malattie del fegato causa di insufficienza epatica

Nell’insufficienza epatica grave (acuta) le cause possono essere epatiti virali, intossicazioni alimentari o sostanze tossiche (tetracloruro di carbonio, fosforo giallo, solventi industriali, clorobenzene etc.), avvelenamento da funghi.Nell'insufficienza epatica cronica le principali cause sono: cirrosi, colestasi, trombosi delle vene sovra-epatiche.

Sintomi della insufficienza epatica

Nell’insufficienza epatica sono soggettivi e variano a secondo del disturbo in causa e della gravità. Nell’insufficienza epatica lieve i sintomi sono: astenia, inappetenza, bocca amara o impastata, digestione lenta e difficoltosa, sonnolenza post-prandiale, meteorismo, prurito (che dipende da inefficienza nell’eliminazione dei sali biliari) macchie scure sulla pelle, angiomi stellari, eczemi, dolore al fegato alla palpazione.

Sintomi non solo per il fegato

Nell’insufficienza epatica ingravescente i sintomi sono gli stessi di quelli della forma più lieve, ma più intensi, aggravati da dimagrimento, ittero, ascite, ipertensione portale ed emorragie. Nell’insufficienza epatica grave i sintomi sono: alterazioni della personalità, tremori, fetor hepaticus, emorragie, encefalopatia; la conseguenza letale è il coma epatico, reversibile se le cellule del fegato hanno il tempo di rigenerarsi.

-

Iperbilirubinemia

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è l'iperbilirubinemia

L'iperbilirubinemia è una condizione caratterizzata da alti livelli di bilirubina nel sangue. L'iperbilirubinemia è dunque un aumento eccessivo e incontrollato della bilirubina, il pigmento biliare che deriva dall’emoglobina del sangue, in seguito a perdita di ferro e globina (il prodotto intermedio è la biliverdina).

Segni caratteristici: feci chiare e urine scure

La bilirubina, prodotta soprattutto dalla milza, è insolubile in acqua (bilirubina indiretta o non coniugata) e circola nel sangue insieme all’albumina, poi passa nelle cellule del fegato, dove diventa solubile (bilirubina diretta o coniugata) e viene eliminata con la bile o con le urine. La bilirubina poi è riassorbita dall’intestino, il resto viene eliminato con le feci. L’iperbilirubinemia è caratterizzata da feci chiare e urine scure ed è sintomo di alcune malattie epatiche o di patologie del sangue.

Cause dell'iperbilirubinemia

L’iperbilirubinemia può manifestarsi per varie cause riconducibili a un aumento improvviso della produzione di bilirubina oppure a una ridotta ricaptazione, coniugazione o secrezione della bilirubina stessa. L’iperbilirubinemia è una complicazione comune dopo i trapianti di fegato e può essere causata anche dall’assunzione di alcuni farmaci (per esempio l’atazanavir).

Conseguenze di calcoli e disturbi epato-biliari

Cause comuni di iperbilirunemia sono: calcoli alla colecisti o alle vie biliari che ostruiscono i dotti biliari, colecistite (infiammazione della cistifellea), accumulo di bile nel fegato, cirrosi epatica, epatiti, tumore del pancreas, pancreatite, anemie (emolitica, falciforme e perniciosa), reazioni a trasfusioni, ematomi, sindrome di Dubin-Johnson, sindrome di Gilbert, sindrome di Crigler-Najjar, eritroblastosi fetale, ittero fisiologico dei neonati.

Sintomi dell'iperbilirubinemia

Nell’iperbilirubinemia (ovvero l'alta concentrazione di bilirubina totale nel sangue) i sintomi sono spesso riconducibili a ittero, legati al colore del pigmento stesso: colorazione giallastra della cute, delle mucose e delle sclere del bulbo oculare, feci di colore chiaro, urina molto scura (coluria).

Ittero e valori nel sangue

In condizioni normali la bilirubina nel sangue è presente in quantità variabile da 0,2 a 1,2 mg%, di cui 80-85% indiretta (non coniugata). Nel caso di iperbilirubinemia, ovvero quando la bilirubina totale nel sangue supera 1,5-2 mg% si presenta l’ittero. I valori normali di bilirubina (oltre i quali si è in presenza di iperbilirubinemia) sono:

- Bilirubina totale: 0,3-1,0 mg/dl

- Bilirubina diretta: 0,1-0,3 mg/dl

- Bilirubina indiretta: 0,2-0,8 mg/dl

-

Peliosi epatica

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la peliosi epatica

La peliosi epatica è una malattia poco frequente che si verifica quando le cavità multiple del fegato sono ripiene di sangue. Le cavità hanno dimensioni variabili che variano da pochi millimetri fino a 3 cm. di diametro. Occasionalmente coinvolge milza, linfonodi, polmoni, rene, ghiandola surrenale, midollo osseo ed altre parti del tratto gastro-intestinale.

Frequenza della peliosi

La peliosi epatica è sempre più frequente, spesso abbinata ad una vasta gamma di situazioni che vanno dall' AIDS all'uso di steroidi anabolizzanti. L'etimologia del termine peliosi deriva dal greco pelios, cioè scolorito, anemico per il sangue fuoriuscito dai vasi, livido e dal termine latino hepatis, (che proviene dal greco antico hepar), che significa fegato.

Una malattia professionale

Le cause della peliosi epatica sono da ricollegare ad una complicazione, causata da un’elevata esposizione a cloruro di vinile, una sostanza utilizzata per produrre PVC.

Diverse cause associate

Tra le cause di peliosi epatica si sono riscontrate anche associazioni con disturbi come l’utilizzo di steroidi anabolizzanti o l’AIDS.

Un disturbo asintomatico

La peliosi epatica non da sintomi evidenti. L’unico modo per scoprirla è attraverso esami specifici.

-

Schistosomiasi

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la schistosomiasi

La schistosomiasi (conosciuta anche col nome di bilharziosi o distomatosi sanguigna) è una infezione che colpisce circa 200 milioni di persone nel mondo. La schistosomiasi è causata dai parassiti Platelminti del genere Schistosoma.

Diversi tipi di schistosomiasi

Ne esistono infatti diversi tipi:

- Schistosoma haematobium che predomina in Egitto, in Africa orientale e in Medio-oriente e che causa una forma genito-urinaria

- Schistosoma mansoni che è presente in Africa centrale e America centro-meridionale

- Schistosoma japonicum, presente in estremo Oriente, Giappone e Filippine, che causano una sindrome colitica e la malattia epatica cronica

- Schistosomiasi epato-splenica

Meccanismi di manifestazione della malattia

Le uova prodotte nei plessi mesenterici, spinte dalla corrente ematica verso il fegato, vi restano intrappolate e provocano la parziale ostruzione dei vasi portali, inducendo una progressiva formazione di granulomi e deposizione di tessuto fibroso negli spazi portali.

Cause della schistosomiasi

La schistosomiasi è causata dall’infestazione delle larve del verme (cercarie) Platelminta Trematoide del genere Schistosoma, che infestano l’organismo umano se ci si bagna in acque infestate. Le larve del parassita in questione (che possono essere di 5 specie diverse), si attaccano alla cute, penetrano nell’epidermide e migrano verso i vasi capillari superficiali.

Attenzione alle acque infestate

Nella schistosomiasi, una volta che le cercarie sono penetrate attraverso la cute, compare un’irritazione cutanea e poi una vescicola. Una volta raggiunta la circolazione sanguigna, poi le cercarie migrano nella vena porta del fegato, dove mutano allo stadio adulto, nel giro di 30-60 giorni. Dopodiché, raggiungono la mucosa dell’intestino o della vescica, dove depongono le uova, che poi si trovano nelle feci o nell'urina.

Sintomi della schistosomiasi

Nella schistosomiasi i sintomi sono conseguenza dell’infiammazione provocata dalle uova che si insinuano nella mucosa. I sintomi della schistosomiasi sono di varia entità, in base al numero di cercarie che infestano l’organismo umano.

Una diversità di sintomi

In generale nella schistosomiasi i sintomi sono: disturbi di vario genere, tra cui diarrea, infezioni delle vie urinarie, febbre, dolori vari, emorragie più o meno gravi, polipi e carcinomi come conseguenza dell’irritazione della mucosa, mentre l’infiammazione prolungata della parete può provocare ascessi, fistole, sclerosi cicatriziali.

-

Sindrome di Budd-Chiari

- Definizione

- Cause

- Sintomi

Cos'è la Sindrome di Budd-Chiari

La Sindrome di Budd-Chiari è causata da una occlusione della vena epatica. E' caratterizzata da ittero (colorazione giallastra della pelle, delle sclere e delle mucose causata dall'eccessivo innalzamento dei livelli di bilirubina nel sangue), epatomegalia ( aumento, non necessariamente patologico, del volume del fegato) e splenomegalia (aumento di volume della milza), ascite (raccolta di liquido nella cavità peritoneale) e ipertensione portale. Il quadro clinico del disturbo può progredire nel tempo in cirrosi epatica.

Cause spesso ignote

Le cause della sindrome di Budd-Chiari sono ignote perché il disturbo è stato riscontrato in persone con anemia falciforme, in donne in gravidanza o in soggetti con disturbi della coagulazione.

I sintomi sono evidenti

I sintomi della sindrome di Budd-Chiari possono iniziare gradualmente o apparire all’improvviso. Si ha un ingrossamento del fegato con conseguente dolore. Nei casi improvvisi si può manifestare un dolore addominale acuto e comparsa di unlieve ittero. Si possono avere conseguenti sintomi di insufficienza epatica.

La circolazione ne può risentire

In alcuni casi si possono avere addome e gambe gonfie, quindi edema, dovute all’ostruzione della vena cava inferiore.

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi

-

- Definizione

- Cause

- Sintomi